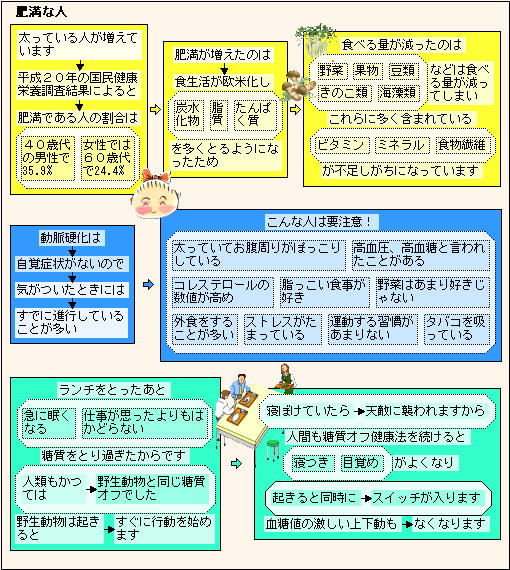

糖質には「糖」という字がついているので「糖質=甘い」と思われているかもしれませんが、甘い糖質と甘くない糖質があります。デンプンは甘くない糖質の代表です。デンプンは米や小麦粉、いもなどの主成分です。ご飯やパンなどはさほど甘いと感じませんが、これらの食品はたくさんの糖質を含んでいます。デンプンはブドウ糖が多数つながったもので、最終的に小腸でたくさんのブドウ糖にまで分解されて吸収されます。稲作が始まったのは、考古学的な調査では約1万年前の中国長江流域の湖南省周辺地域と考えられています。人類の歴史から考えれば最近のことです。そのためか、体質がその変化に充分に対応できていないのではないでしょうか。しかし、縄文時代に15歳まで生きた人の平均寿命は、男性が31.1歳、女性が31.3歳と言われています。その後の米や麦などの生産が寿命へのプラス面は多く、寿命が延び満60歳(数え年61歳)の還暦からを「長寿」としたのは室町時代頃で、この頃からの長寿の祝いが定着していますので、やはり米などの炭水化物のメリットを選んだということなのでしょう!

カテゴリーアーカイブ: あたまの散歩

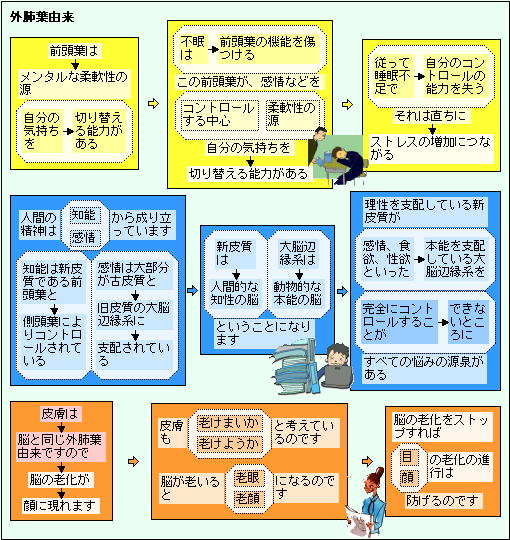

皮膚は脳と同じ外肺葉由来です!

粘菌(原生生物の一群)は、脳を持たない単細胞生物であるにもかかわらず、環境に応じて集合体になったり、役割分担したりする。集合体になる時に仲間をどのようにして見分けているのかというと、人間でいう皮膚感覚なのでしょう。人間も受精し成長する過程では、外胚葉が、脊髄、末梢神経および脳 、歯のエナメル質、皮膚を形成するために分化していく。そう考えれば、皮膚にも外からの情報を感じると、何らかの判断をしている可能性はあるのでしょうか? 「皮膚感覚」は、実際に皮膚に接した情報と考えています。しかし、音などの波長も皮膚は感じています。耳では聞くことのできない高周波や低周波の音も感じています。高性能のイヤホンで聴くより、生演奏のほうが感動するのは、皮膚感覚も影響しているのでしょう。カメレオンは、日陰の部分だけ皮膚の色を変えることができるという。頭で判断しているのではないのでしょう。人間でも危険を察知する「第六感」があります。これも皮膚感覚をもとにしているのではないのでしょうか?

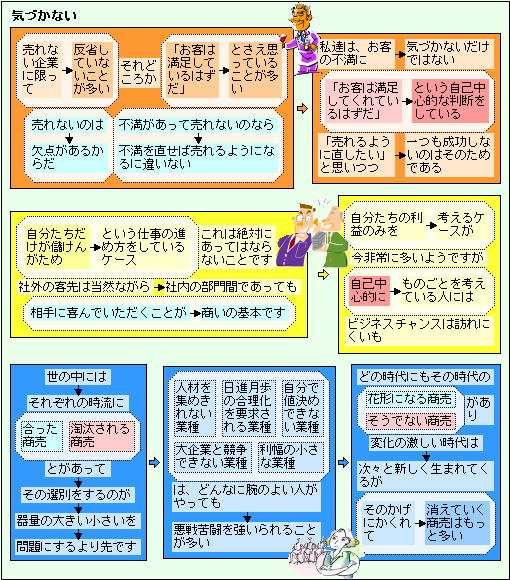

売れない企業に限って気づかない!

関西の商人が大事にしていた考え方に「三方良し」というものがありました。「三方良し」とは、「売り手」「買い手」「世間」の皆が喜んでくれることで、近江商人が大切にしていた考えです。「売り手と買い手がともに満足し、さらに社会貢献もできるのが良い商売である」と考えていました。彼らは、自分たちの利益ばかりを考えるのではなく、ただ人のためになることを行っていました。そうして蓄積していった信頼は、やがて彼らに大きな利益をもたらすことになります。そこで貯まった利益を、学校の建設や橋の建設に提供し、また、その他の社会貢献にも大きく貢献したのだそうです。神社やお寺へ、また、飲み水は確保のためのダム建設などの資金援助も行っていました。今では、国や県・市町村が行うことが普通になっている公共事業の資金の多くを提供していました。基金のときにも米を提供していた豪商もいました。しかし、今は株主が強くなったためか、企業が寄付することは難しくなりましたね!

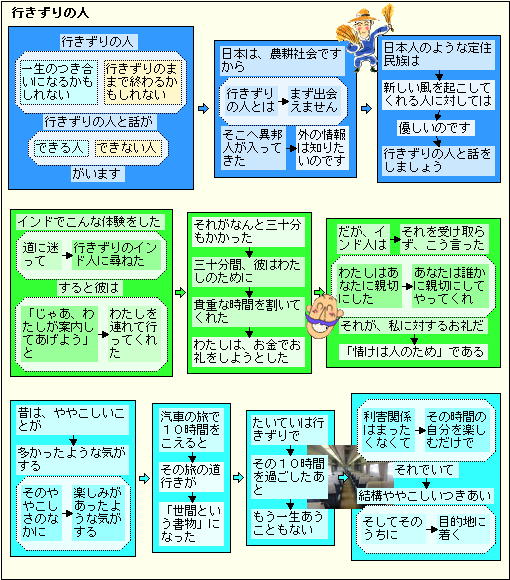

行きずりの人からも情報を得よう!

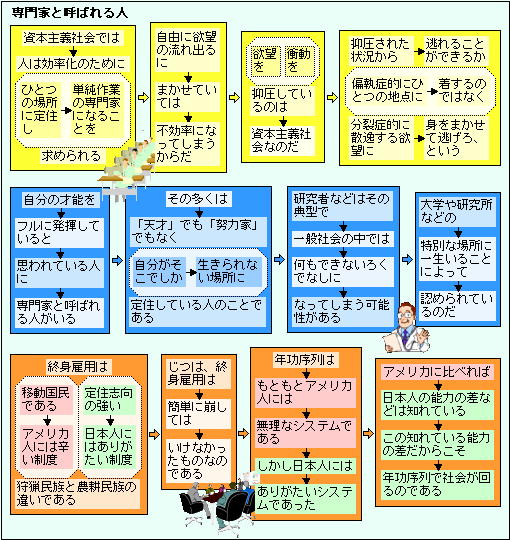

専門家と呼ばれる人はそこでしか生きられない人!

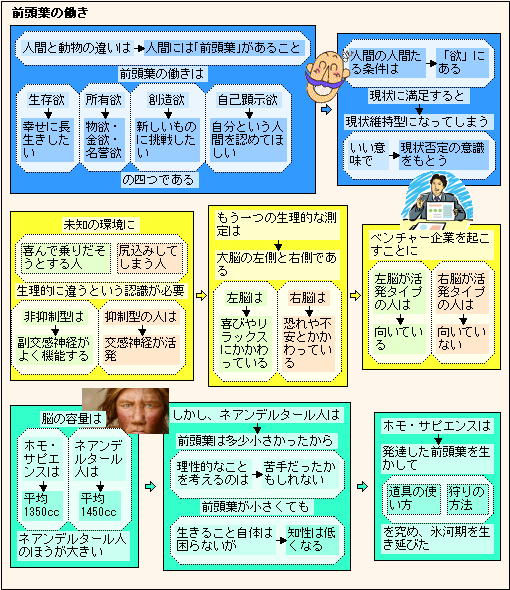

前頭葉の働きは!

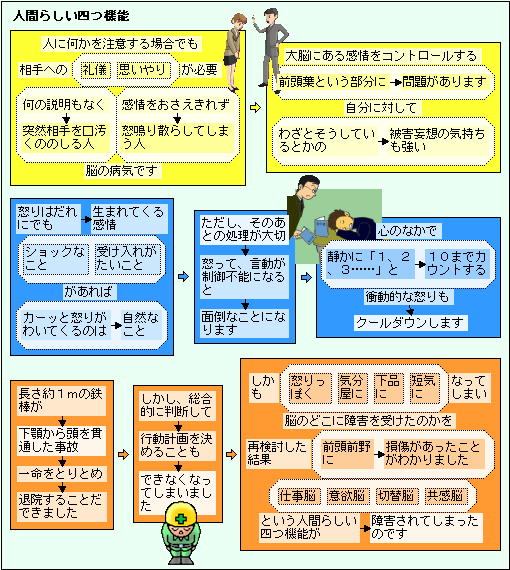

人間らしい四つ機能が前頭葉に!

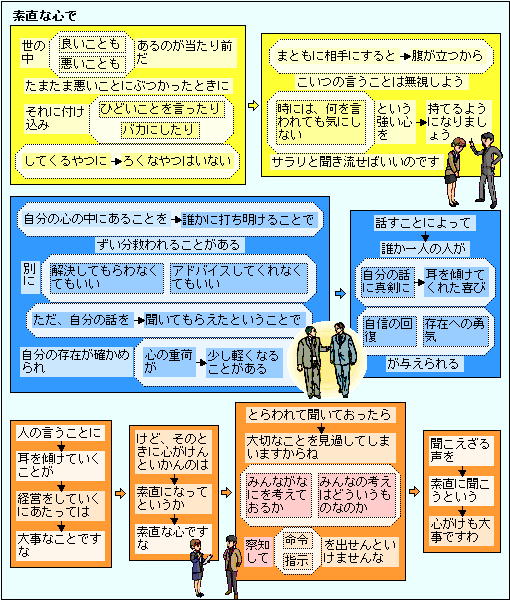

良いこともあれば悪いこともある!

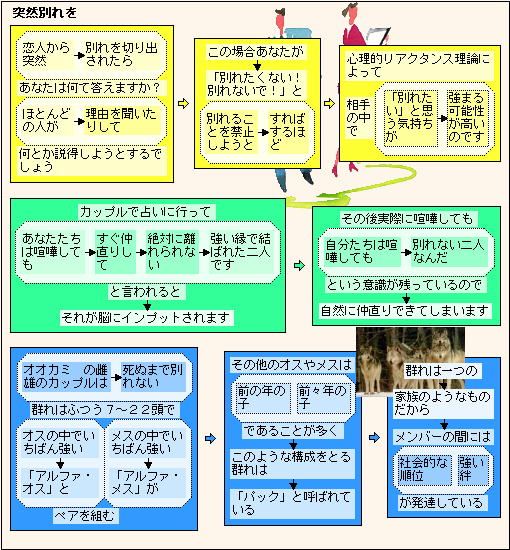

恋人から突然別れを切り出されたら!

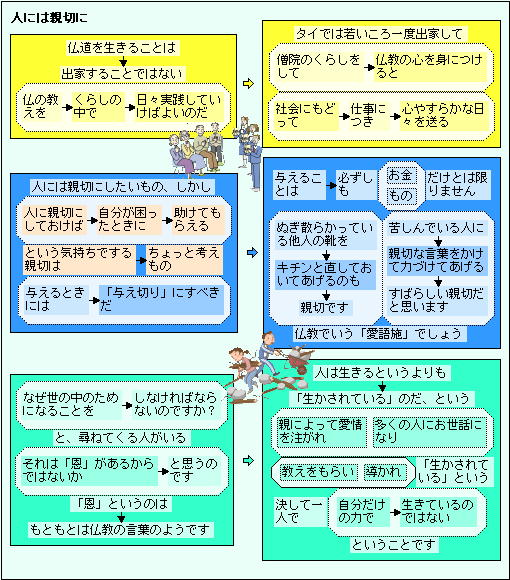

人には親切にしたいもの!

何も見返りを期待していない「親切」というものがあります。四国のお遍路のときの御接待(おせったい)など古くからあります。西日本に多いようですが、「てごうする」といって、「お手伝い」と無意識に使い分け、お返しをまったく気にしない手伝いがあります。この基本になっているのは、仏教の考え方なのでしょう。自分が生きている内に、できるだけ施しをすることができれば、極楽に行ける、と。そういえば、何かもらい物をすると、すぐお返しをする地域と、ついでのときに何かを上げる、といった地域があります。日本の中でも、各地でいろいろな風土があります。情報発信が東京中心になってしまったため、各地域の風土に無関心な人が多くなってきているのでしょうか?

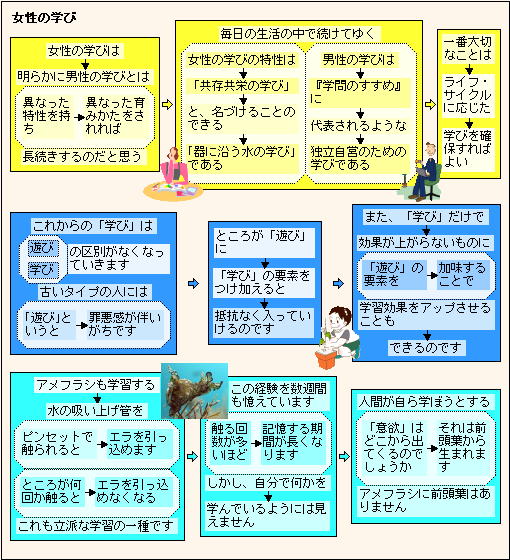

女性の学びは男性と異なった特性を持つ!

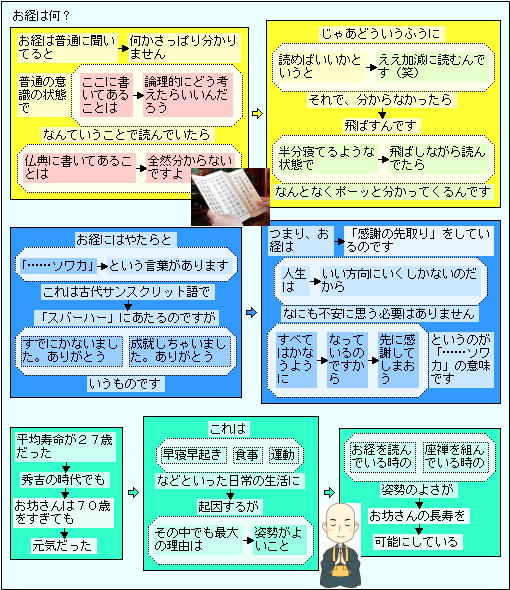

お経は何かさっぱり分かりませんが!

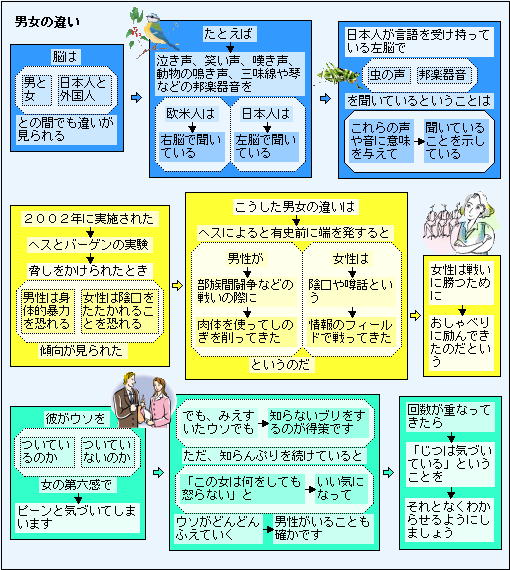

彼のウソを見分ける女の第六感!

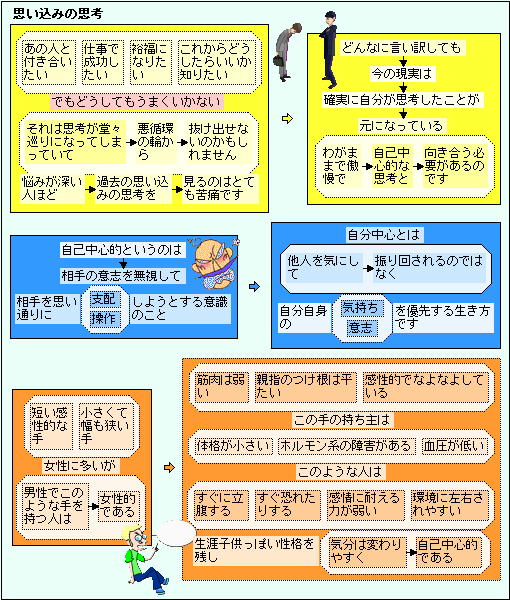

過去の思い込みの思考を見る!

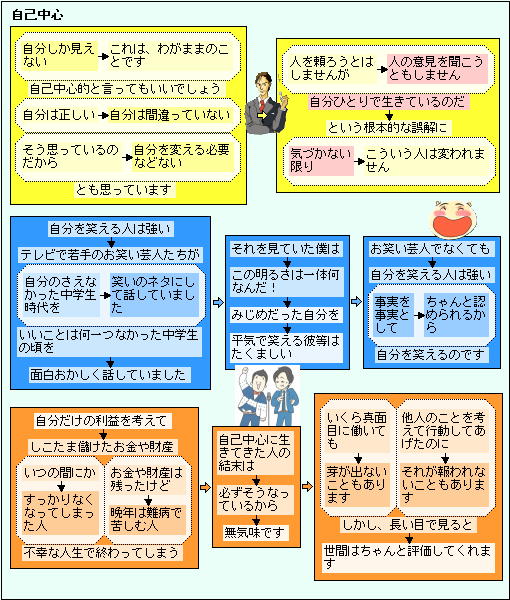

| 能力主義の時代は、自己中心的で能力が優れている人が成功する。日本では戦国時代がその典型である。しかし、この能力主義の時代は、戦が多く、災害や疫病の蔓延する時代でもある。その原因は、生命体が生き残るためには、「助け合い」の性質が一番重要で、原生生物の粘菌ですら、環境変化で生命が危険な状態に陥った場合、同じ遺伝子の細菌が集まり、協力して胞子を作り、自分は死んでしまうが、胞子が生命をつないでいく。 仏教も、ガンダーラで「生前に人のために助けを行うと、極楽に行くことができる」という考え方を折り込むことで、国際的な宗教に発展したとのこと。大阪商人やその風土を受け継いだ商人の町でも、儲けたお金の多くを、民衆のための事業につぎ込んだ歴史がある。現在は、儲けたお金を民衆のために使おうとしても、株主が大反対するため、それができない社会になってしまった! |