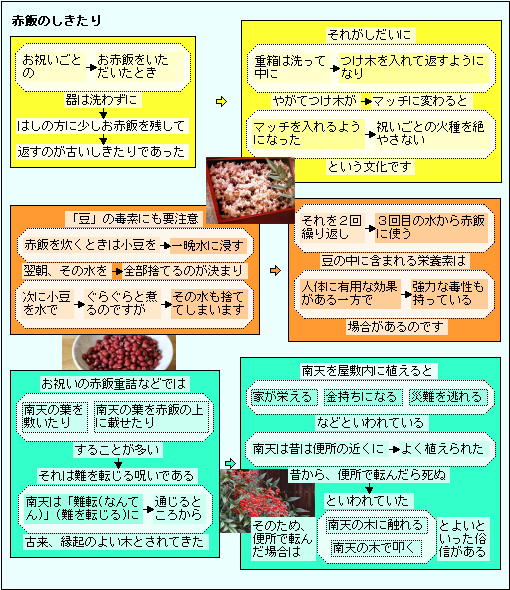

お祝いの時に出される赤飯、これにも「物語り(しきたり)」があります。伝統的なものには、「物語り」や「しきたり」があるものが多いですね。

「行事」や「その行事に使われるもの」、あるいは「お土産」などに物語があると、末永く続いていきますね。

古くからの商人の町には、伝説や民話などの物語が言い伝えられています。やはり商売を長く続けるコツは、商品に物語を関連づけることなのでしょうね!

カテゴリーアーカイブ: 文化

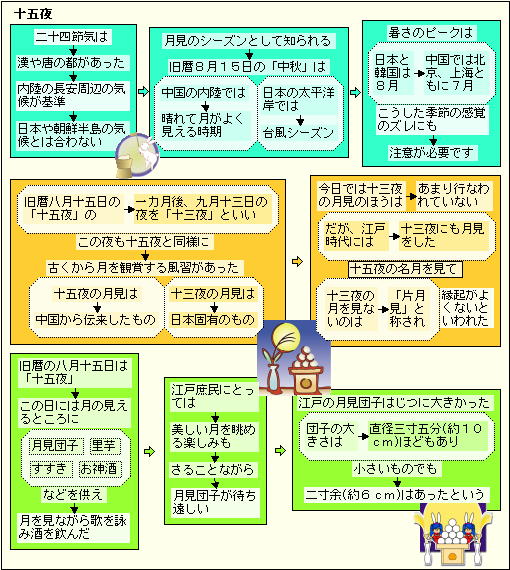

旧暦八月十五日の「十五夜」!

中秋の名月、2022年の十五夜は、9月10日でしたが、その1ヶ月後の「十三夜の月見」をした人はそれほどいないのでしょう。十五夜の月見をし、十三夜の月見をしないと縁起が良くないのですが、今では気にする人はいないのでしょう。

ただ、いろいろな行事で自然観察をする機会は、多ければ多いほど、自然や歴史を知るには良いことですね。

やはり、多くの知識は、教科書より、体験が先にあった方が良いですね。自然環境の条件によっては、教科書が間違っていることもありますから!

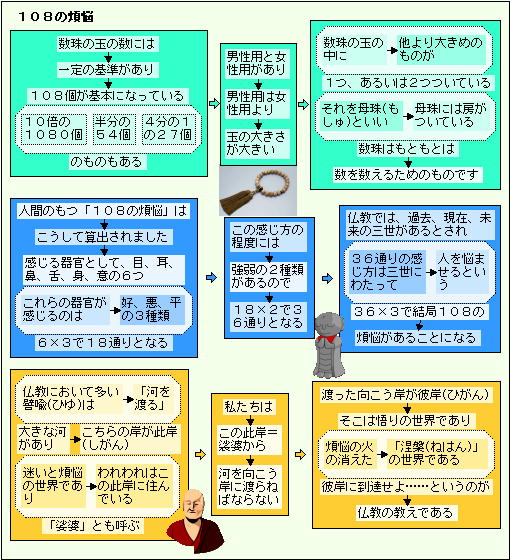

人間のもつ「108の煩悩」とは!

日本では、宗教についてもある意味「曖昧」が許容されています。多くの人は、あるときは神社へ、あるときはお寺に行きます。観光の時は、神社も、お寺も見て回ります。

この曖昧さが、思い込みの思想にとらわれることなく、たとえば、太平洋戦争後の世の中の変化が出来たのでしょう。

大乗仏教は、僧侶にならなくても涅槃の世界に行くことが出来ます。僧侶にならなくても良いのです。これも小乗仏教から見れば「曖昧」と見えることでしょう。

平安末期から始まった、お経を唱えれば極楽に行ける、という方法で、庶民の結団力が生まれ、それから庶民の力を評価する政治体制も、徐々に発達してきました。

一神教のように、宗教で人民を支配するのではなく、庶民を見据えながら政治を行う状況が、発展したり、衰退したりしながら、進歩してきたのでしょう!

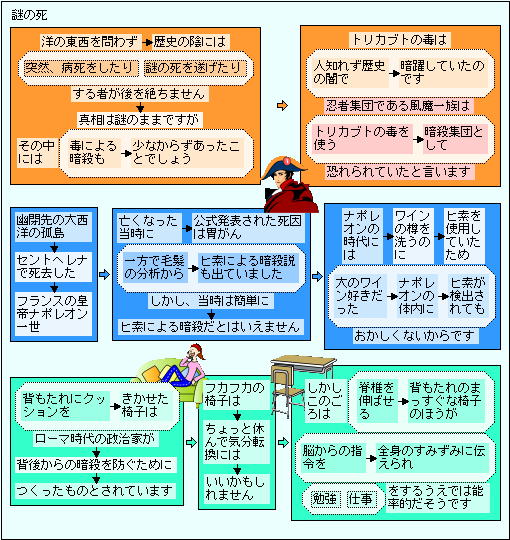

歴史の陰には謎の死が後を絶ちません!

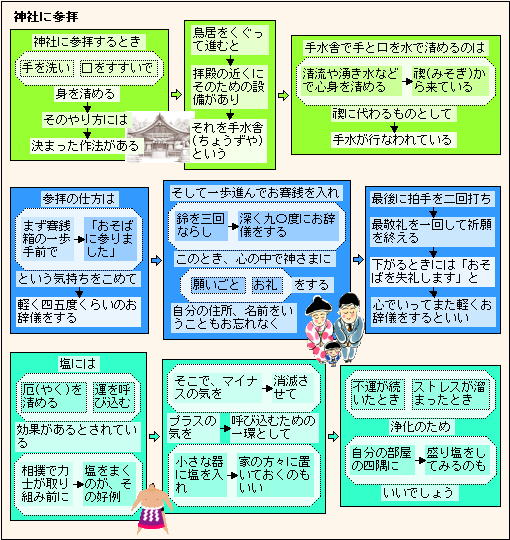

神社に参拝するとき!

| 正月は神社にお参りすることが多いですね。治承5年(1181年)に源頼朝が鶴岡若宮に参詣したことが初詣が広まるきっかけになったとの指摘もあるようです。 いつのころからか、生きている間の願い事は神社、亡くなってからはお寺にお世話になるとなっています。 お寺には、あらゆる病に効く薬が入った薬壺をもっている薬師如来、薬は生きている間に使うものです。死んだあとに救済するのではなく、この世で利益を授ける如来として人気を集め、飛鳥時代には信仰が広まったのですが、新コロナが伝染している今、お参りに行く人はそれほど見かけません。 仏教は本来、生きている人を救っていたようですが、今はなんとなく、生きているときの願い事は神社になってしまったようです。新年はやはり神社にお参りですね! |

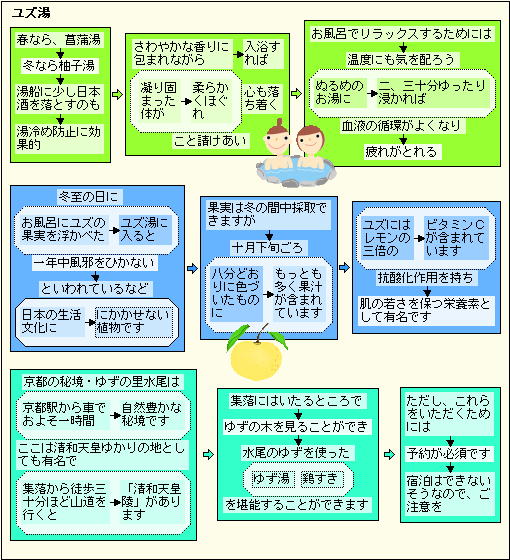

冬至の日には、ユズ湯に入る!

キリスト教ではハトは聖霊の象徴だった!

| ハトは平和の象徴とされています。旧約聖書のノアの箱舟が由来だと考えられています。しかし、伝書鳩は紀元前5千年とか、紀元前3千年のエジプトで通信手段として使われており、ローマ帝国では軍事用の通信手段として使われていました。 日本でも八幡神の使いはハトで、八幡神は源氏の氏神で武神です。尾道の古いお寺には「源氏は伝書鳩を使うことが出来、平家は使えなかった」という言い伝えがあるそうです。 第二次世界大戦で日本軍のタイの通信部隊の人は、「無線はあったが、発電機は重く、山があると無線は届かない。伝書鳩の中には10日も同じ場所にいれば、その場所を覚えるので、軽くて大変有効な通信手段だった」と言っておられたそうです。 これらのことが関係しているのかわかりませんが、最近は平和の象徴としてのハトの出番が少なくなっていますね! |

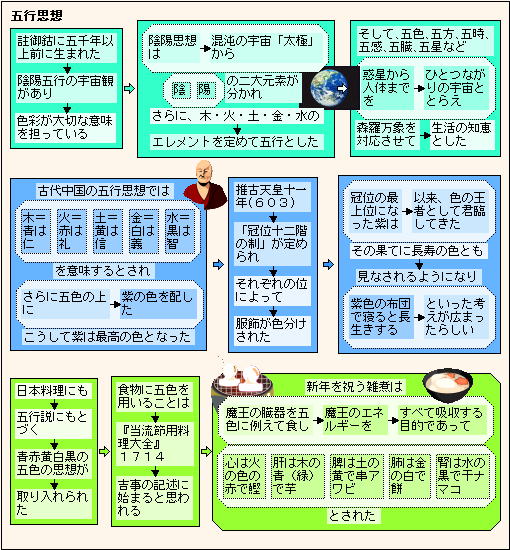

古代中国の五行思想が雑煮にも!

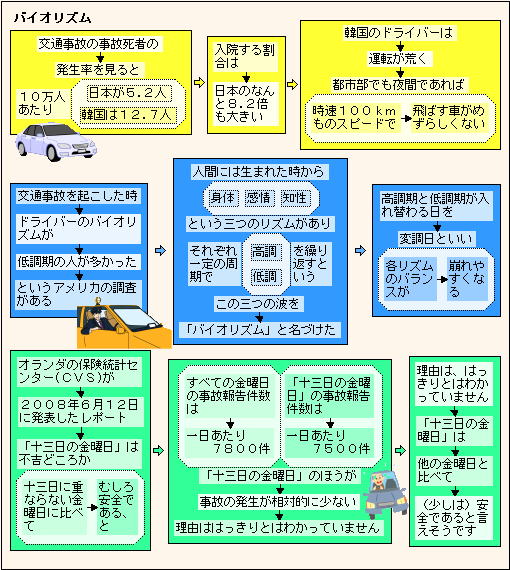

交通事故を起こした時のバイオリズムは!

| 欧米には「バイオリズム」や「十三日の金曜日」というものがあります。 日本にも「七五三」や「七夕」、そして「石の上にも三年」「三度目の正直」「早起きは三文の得」」など数字に関係した行事や言葉がたくさんありますね。そのような区切りがあると気持ちの整理がつき、スッキリするという効果があるのでしょう。「区切り…物事の切れ目」は、自分一人では切り替えられない気持ちを、世間の力をかりて、切り替える方法として生まれてきたのでしょう。 このような、ある意味「曖昧なしくみ」の多くを取り入れてきたのが日本の風土です。日本では、この「曖昧さ」が許容されている時代は平和な時代でしたね。現在の新コロナのときですら、日本は、ある意味政策は曖昧ですが、ほとんどの人は、守るべきことは守っています。強権政策による反発と、曖昧政策の遵守度と、どちらが効果的なのか、答えは結果でしかわからないのでしょうね! |

初めての町で通りがかりの人に「こんにちは」!

| 初めて行った町で、見知らぬ子供に「こんにちわ」と挨拶をされることがあります。鎌倉では「まち案内のホームページ」作りで写真を撮っていたら、中学生の男の子に神社で声をかけられ、「約束した友達が来ないので、町を案内しますか?」と声をかけられ、二時間ほど案内をしてもらいました。 尾道でも、観光客があまり行かない坂道で、子供達に「こんにちわ」と声をかけられました。こんな子供達に出会うと、その町がとても好きになりますね。 突然見知らぬ人に挨拶されると、最初はすぐにはこちらから返事ができなかったのですが、少し慣れたからは、挨拶をされたら、いつでも挨拶を返せるようになりました。 こんな町がどんどん増えてくるとよいのですが! |

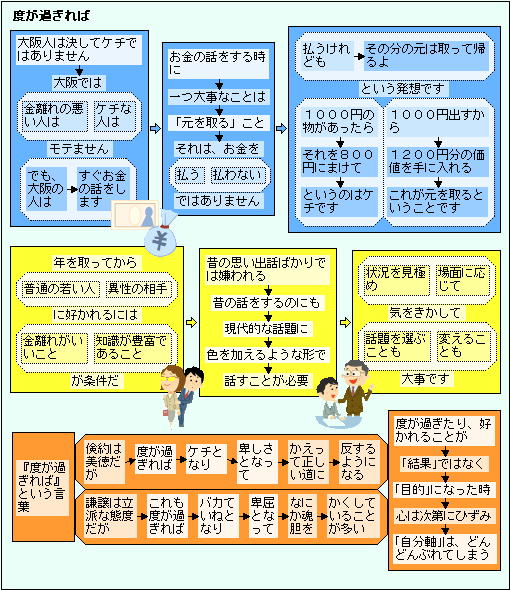

大阪人は決してケチではありません

| 大阪人は、モノがもっている何かしらの役立つ性質や程度が、払うお金に対しての値打ちがあるのか、見分ける力が強いのでしょう。ブランドや人気に左右されず、自分の価値観で判断する、ということなのでしょう。 自分達の価値観を持ち、それが定着したのは、江戸時代に江戸幕府の直轄だったため、幕府の指示に従いながら(従っているフリをしながら)、自分たちの価値観を造り上げたのでしょう。テレビ番組の「水戸黄門」のように、印籠を見せれば、皆頭を下げひれ伏す、とはならなかったのでしょう。「必殺仕置き人」のように、自分たちで解決していったのでしょうか。当然、やりすぎて度が過ぎたこともあったのでしょう。それが学びにつながり、風土として定着したのでしょうか! |