生きていくために、夢を持つことは大事という。人の夢の最終には、お金や名誉が待っていると漠然と考えているのでは、と思う。

中には、お金持ちになることだけが夢の人もいる。

人生の終末まで考えると、どんな夢を持つことがベターなのでしょうか。それとも、その時その時を一生懸命に取り組み、過ごすことが大切なのでしょうか、難しいですね!

カテゴリーアーカイブ: 取り組み

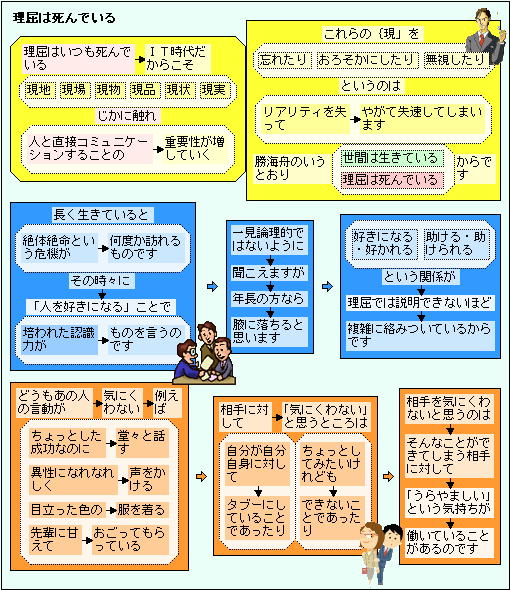

理屈はいつも死んでいる!

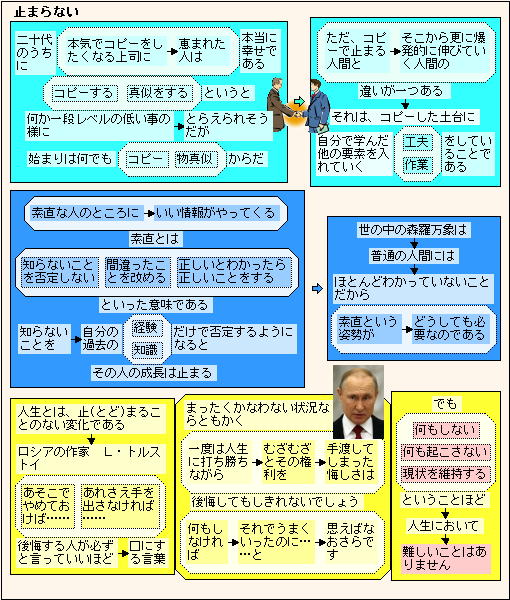

社会が変化しているときは、今までの社会から出来上がった理屈は、かなり危ういものになりがちです。知識優先の人は、現状をもれなく把握することに、時間を割くことが難しいようです。

人間の頭は、現状をキチンと把握するより、自分の記憶した知識を利用して判断した方が楽なようです。 社会の変化があまりない時代は、自分の知識を利用して判断した方が、効率的なのでしょう。

しかし、変化の時代は、知識や経験も「いいかげんなもの」になってしまいます。がんばって、現状把握に時間を使いましょう。

理屈が優先してしまう人は、「曖昧」や「いいかげん」を許すことが出来ないようですが、「理屈も死んでいる」と考えれば、理屈も「いいかげんなもの」になってしまいます。どうせいいかげんな知識なら、いろいろな人たちと協力し、「いいかげんな意見」にも目を向け、現状把握に時間を使いましょう。

石油ショックの時代は、それでなんとか乗り切りました!

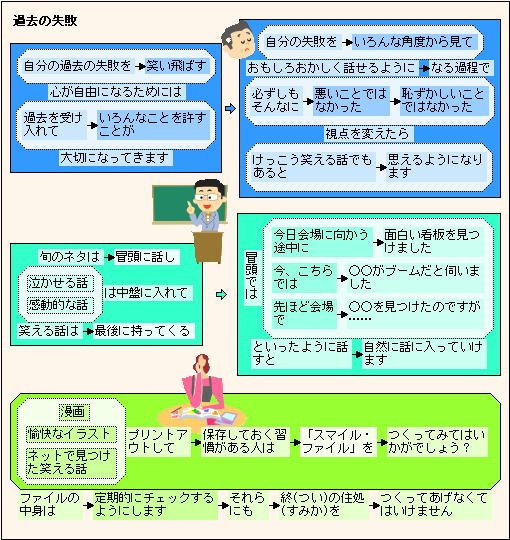

自分の過去の失敗を笑い飛ばす!

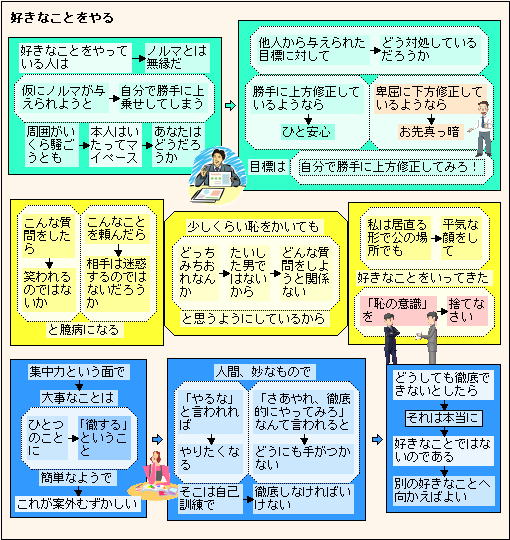

好きなことをやっている人!

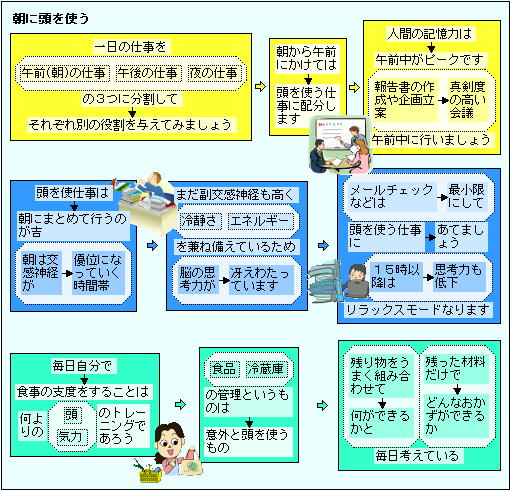

頭を使う仕事は朝にまとめて行う!

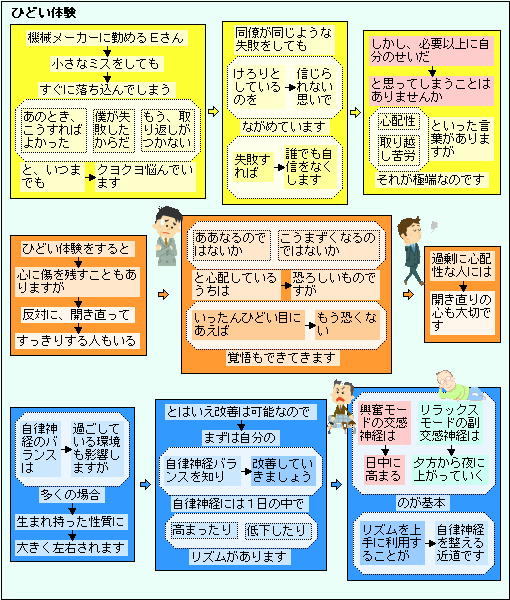

ひどい体験をすると心に傷を残す!

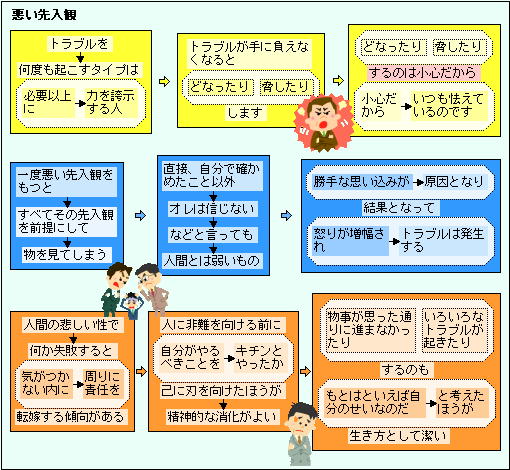

一度悪い先入観をもつと!

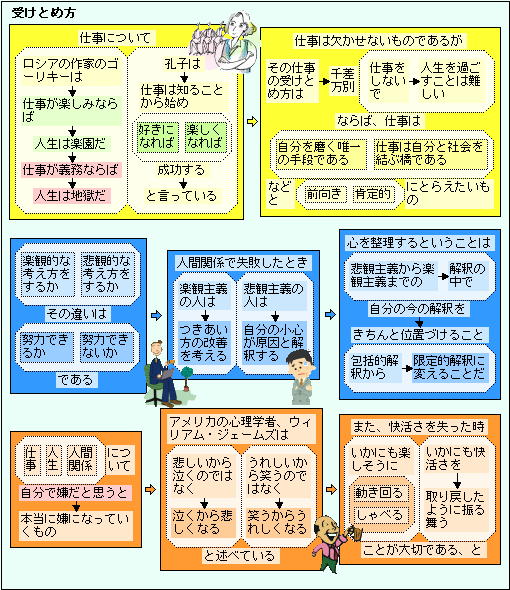

仕事の受けとめ方は千差万別!

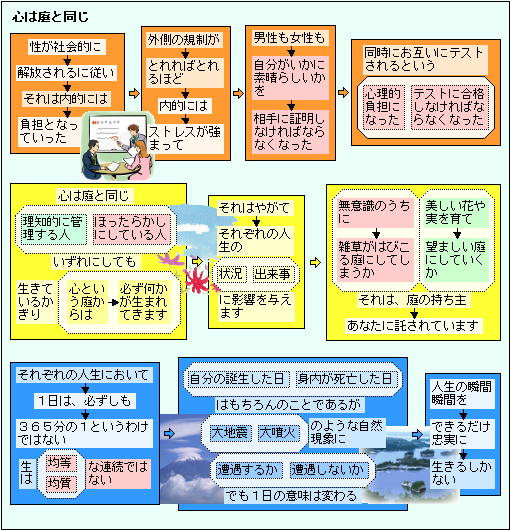

心は庭と同じ、雑草がはびこらないように!

人生とは、止(とど)まることのない変化である!

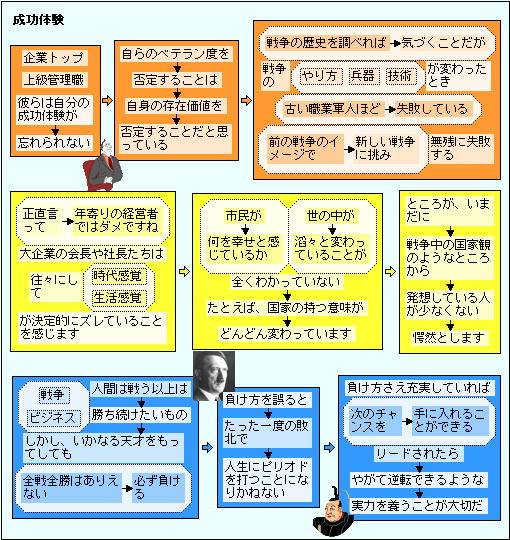

自分の成功体験が忘れられない、と!

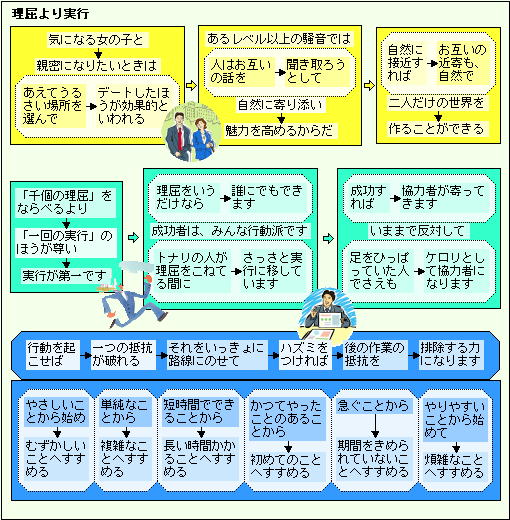

千個の理屈より、一回の実行のほうが尊い!

行動することが大事。現在は教育が充実し、知識が先行しているため、アタマでの考えだけで、慎重になる場合が多いようです。現場・現状をつかみながら、その状況に応じて行動する経験が、少なくなっていますね。

ネットで調べれば、AIが選び出した多くの情報があり、自分で動いて調べることが少なくなっているようです。

ヒトの進化の原点は、状況に適応するために、遺伝子をその環境に適応できるように変化させてきました。遺伝子の進化が進んでいるのがアフリカ人のようです。認知症には、アフリカ人が一番なりにくいような体質だそうです。技術の進歩で対応してきた日本人は、体質的には古いヒトのようです。

楽に生きていると、ヒトとしての進化は、滞ってしまうのでしょうか?

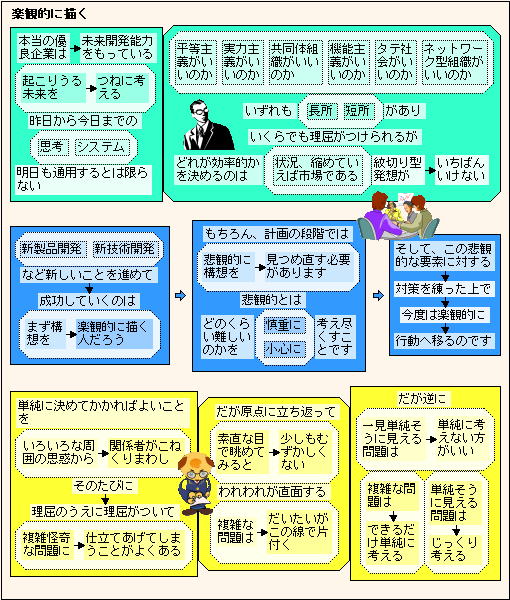

成功するには、まず構想を楽観的に描く!

新しいことをするとき、まずは楽観的に考える。その上で、現状(状況)を漏れなく把握し、緻密に検討する、ということが重要なのでしょう。場合によっては、状況把握に段階で、比較的簡単に取り組めることもあるのでしょう。

「新しいこと=知らないこと」に取り組む場合、「思い込み」が多くの場合マイナスに作用します。知識や人の意見よりも、現状把握を漏れなくやった上で、新しいことに取り組んだ方が良いようです。こんな場合、自然の中で遊んだ経験や、自然観察の経験はきっと役に立つのでしょう。

最初から悲観的に考えてしまうと、現状把握のとき、悲観的な情報のみ集めてしまうことにつながり、より困難な取り組みになってしまうことになります!

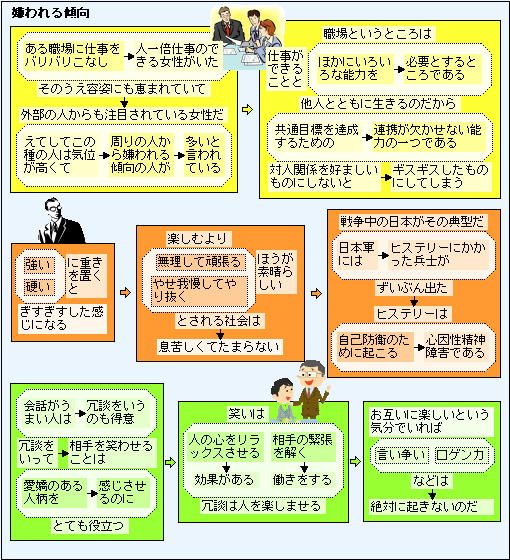

周りの人から嫌われる傾向の人!

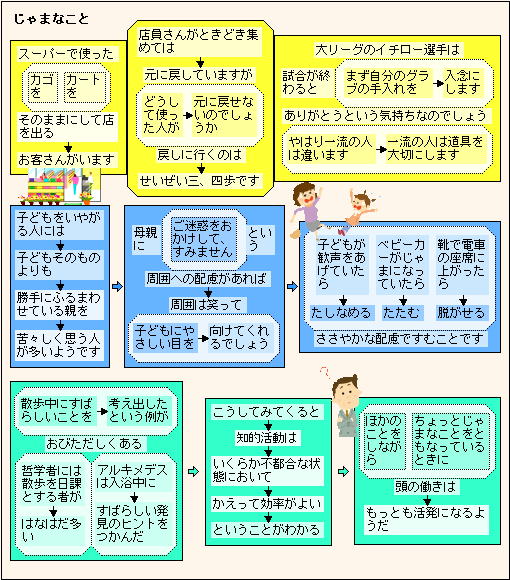

ちょっとじゃまなことが頭の働きに良い!

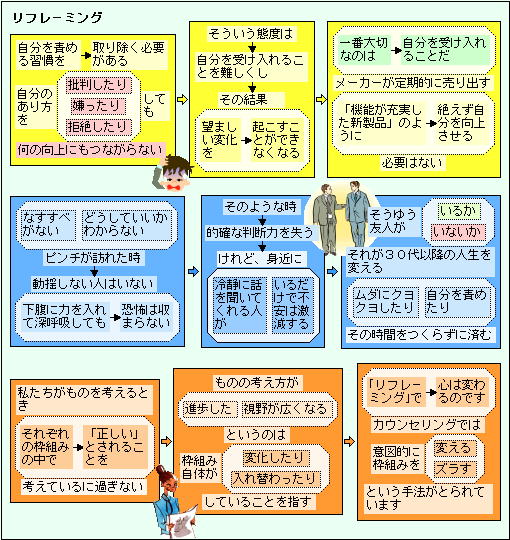

リフレ-ミングで心は変わる!

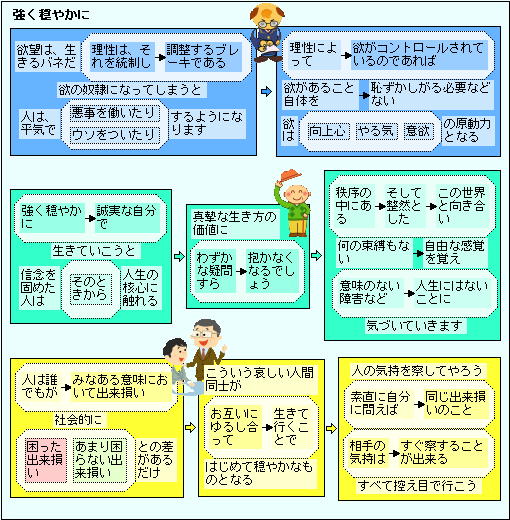

強く穏やかに生きていこう!

| 強く穏やかに生きていくことを目指すこと。出来ると良いのですが、これを自分の論理だけで実現することは大変なことです。 日本の風土は、出来損ないを認め、曖昧に生きることを認める風土があります。この風土を無視し、自分の考え方しか認めない時代は、日本においては戦いに明け暮れた時代ですね。 現存する日本最古の国が編集した「日本書紀」ですら、朝廷の成立はAが正統だが、Bもある、Cもある,Dもある,というように、国家が、曖昧さを許容しています。そんな国は世界中どこにもないようです。 日本書紀より古い聖徳太子の十七条憲法の最後の17条目には「物事は独断で行ってはならない。必ず皆で適切に議論しなくてはならない。とくに重大な案件については判断に過失・誤りが無いか疑い、慎重にならなくてはいけないので、皆で議論する必要があるし、そうしていれば(自ずと)道理に適った結論を得ることができる。」と、もとになった中国のものにつけ加えています。 自分の論理では補えない世界があることを、大昔から感じていたのですね! |

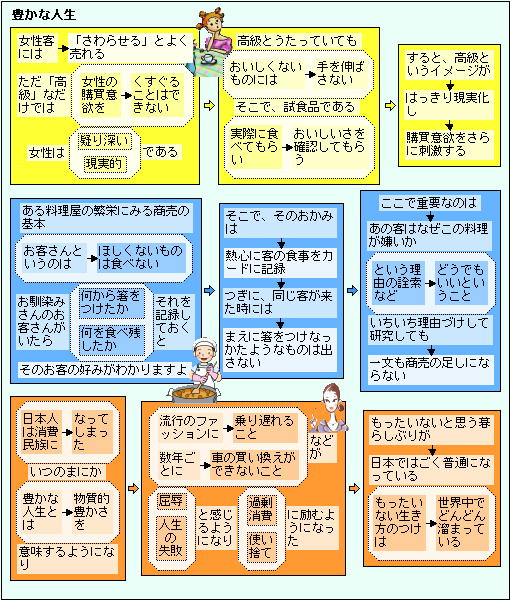

豊かな人生とは物質的豊かさ?

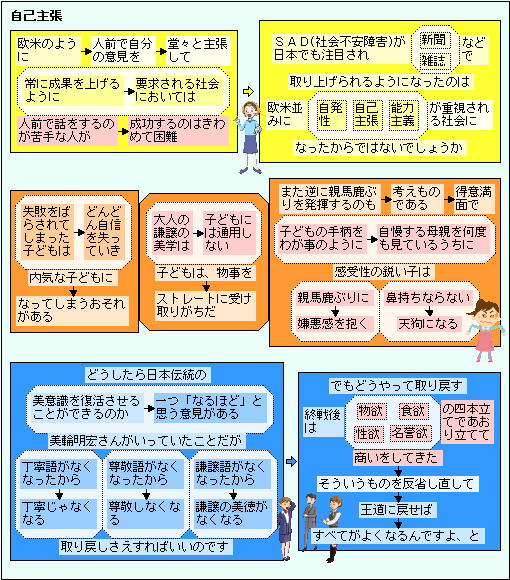

自分の意見を堂々と主張!

| 自分を主張しして成果を上げながら、社会の中で生きていくには、それなりの能力が必須です。その能力がある人と、それが少ない人との間には、どうしても格差が生まれます。 旧来の日本は、その欠点を重要視し、その対策として「年功序列」という方式を社会に取り入れてきました。 しかし、海外との取引が増え、同時に能力主義が社会の中で重要と考えられるようになってきたため、旧来の年功序列方式は難しくなりました。 ただ、能力というものは、ほとんどの人が限られた部分でしか発揮できません。すると、社会が変化、あるいは、技術が変化するなど、環境が変化してくると、その変化についていけなくなる人が出てきます。 新コロナの影響で社会が変化するときが来てしまい、今まで評価された能力が、これからも有効であったらよいのですが! |