新コロナの感染症の拡大、気候の温暖化、社会の状況が今までにない大きな変化を起こし始めています。

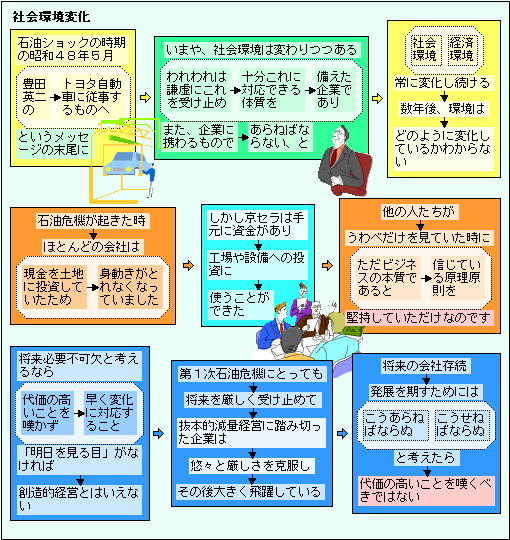

日本には千年を超える歴史を持った会社が六社あるそうです。これらの会社は、同じものを造っていたわけではありません。同じ技術は使っていたとしても、社会の変化に応じた製品や商品を作っていったのです。

社会の変化に対応して行くには、知識はあまり役に立ちません。知識というものの基本は「過去の知識」なのです。未来の知識ではありません。

現在の状況を、洩れなく把握(現状把握)した上で、自分達が持っている技術、これから持つことができそうな技術を基本として、社会の変化に対応して来たのでしょう!

カテゴリーアーカイブ: ビジネス

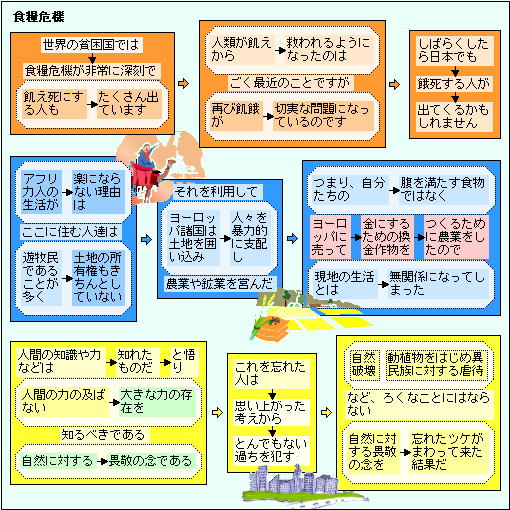

食糧危機も控えています!

食糧問題が深刻化すると予想されています。昔の八百屋さんや魚屋さんは、夕方近くになると売れ残り対策のため、お客さんに、その家の家族構成を考慮しながら、料理の仕方を教え、売れ残りそうな食品をなんとか売る店がありました。しかし、現在のスーパーはお客さん任せで、売れ残りそうな食品を使った料理の仕方を教える店などはありません。今の技術では、店の入口のディスプレイを数台置き、売れ残りそうな食材を使ったいろいろな料理を流し、それをお客が選択し、人数と割増率(たくさん食べる家族がいるので1割プラスとか、5%マイナスとか)を入力すると、お店がその量をひとまとめにして準備し、レジで領収書にQRコードを印刷、それをスマホなどで読み取れば、その料理方法の説明した画面にたどり着くようなサービスを、お客に提供するようなお店があるといいのですが。地域によってはもうあるのかな?

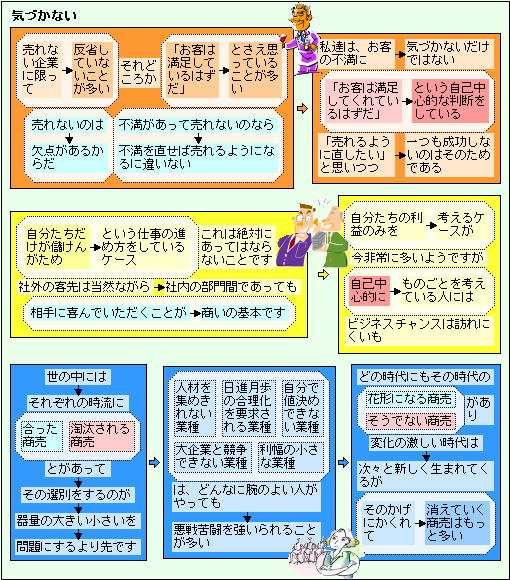

売れない企業に限って気づかない!

関西の商人が大事にしていた考え方に「三方良し」というものがありました。「三方良し」とは、「売り手」「買い手」「世間」の皆が喜んでくれることで、近江商人が大切にしていた考えです。「売り手と買い手がともに満足し、さらに社会貢献もできるのが良い商売である」と考えていました。彼らは、自分たちの利益ばかりを考えるのではなく、ただ人のためになることを行っていました。そうして蓄積していった信頼は、やがて彼らに大きな利益をもたらすことになります。そこで貯まった利益を、学校の建設や橋の建設に提供し、また、その他の社会貢献にも大きく貢献したのだそうです。神社やお寺へ、また、飲み水は確保のためのダム建設などの資金援助も行っていました。今では、国や県・市町村が行うことが普通になっている公共事業の資金の多くを提供していました。基金のときにも米を提供していた豪商もいました。しかし、今は株主が強くなったためか、企業が寄付することは難しくなりましたね!

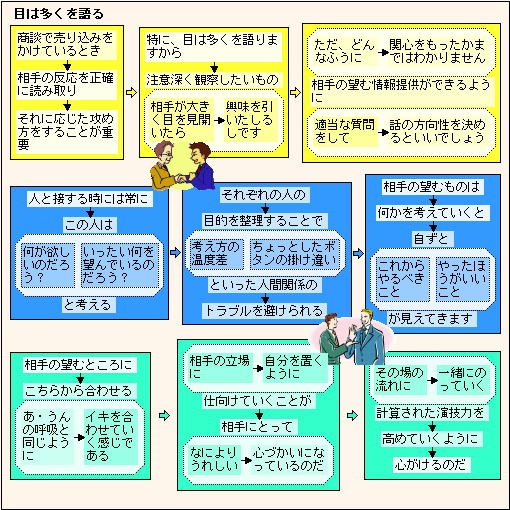

目は多くを語ります!

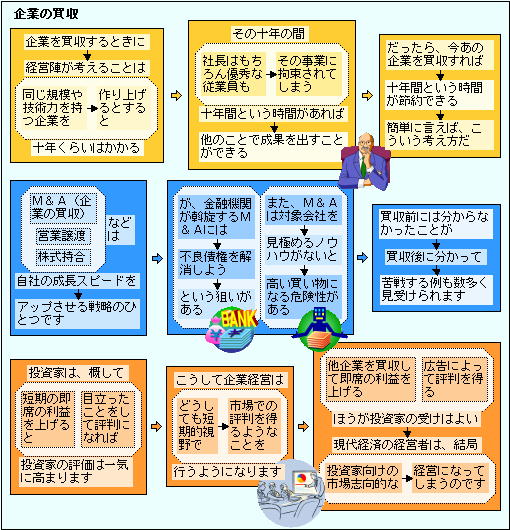

M&A(企業の買収)は投資家向け!

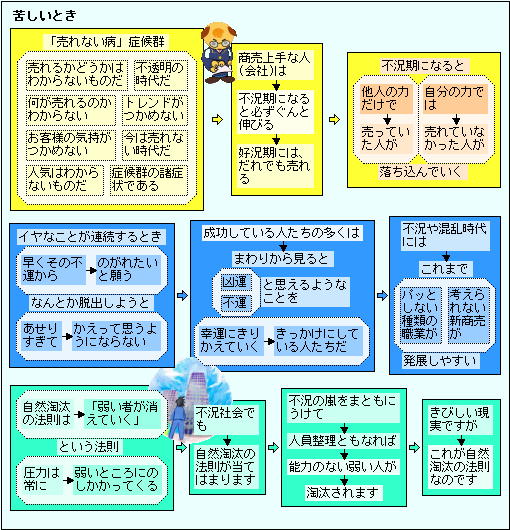

苦しいとき、生き残れない!

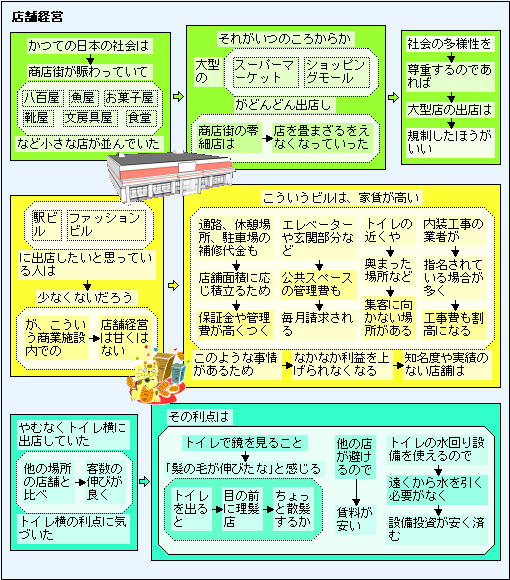

商業施設内での店舗経営は甘くはない!

緊急事態宣言がされました。ショッピングモールや駅ビルなど、大幅な売り上げの減少が起きてしまいます。社会の変革が起きようとしているのでしょうか? 街中の商店街が衰え、大きなショッピングモールが栄えてきました。今度は、移動販売車の時代がやってくるのでしょうか? 法律などの規制を別にすれば、住宅街の昼間空いている駐車場をお借りして、そこで、1時間程度の移動販売を場所を変えながら行う。あるいは、毎月1~2回程度、同じとことに出張販売をする。あるいは、昔の紙芝居のように、お寺などの石段を利用し、漫才や落語などのをやるなど、昭和の戦後から昭和30年代の商売のやり方を参考に、商売のやり方が変わっていくのでしょうか!