“ 国の風土は、その土地の自然条件で決まるようです。自然条件の中でも、「雨」が大きく関わっているようです。

雨によって、植物の育ち方が影響を受け、水路づくりなど、協力して作業をしてきたことが、「助け合い」を生み出すようです。

地震も、土壌の豊かさに影響しているようです。

乾燥地帯で、食料を求めての移動生活では、一家あるいは一族だけ生き延びることが優先し、他民族や他の一族に対して、敵対することが当たり前のようです。

「シベリア抑留記」を読み、改めて感じました!”

2024年のアーカイブ

鎌倉 廃寺禅興寺の名残りの塔頭「明月院」

厚木 雨乞いの行事をした「白山神社」

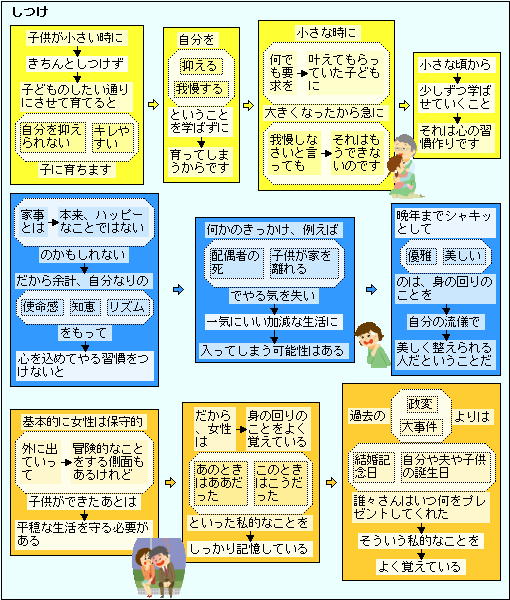

“ 子供時代に「しつけ」が曖昧になると、大人になってから、変わることは出来ない。

法律違反でなければ、何を言っても良い、という感覚が根づいてしまいます。ときには、法律さえ犯しても良いとなってしまいます。

東京都の選挙活動でも見受けられましたが、法律さえ守れば良い、ということになっています。

むかしの商人感覚では「法律は最低のマナー」とされており、もっと上のサービスを目指すことが、最低限のマナーでした。

時代の変化が早くなったため、その場だけの成功を目指すようになり、その結果、「法律さえ守っていれば良い」ということになっているのでしょうか、ときには、法律さえ無視する人も多くなっているようです?”

厚木 雨乞いの行事をした「白山神社」

ソクラテス哲学は「無知の知」に基づく「問答法」による!

鎌倉 日蓮弟子の四条金吾頼基の屋敷跡「収玄寺」

1271年 日蓮聖人の龍口法難の際、日蓮と共に殉死の覚悟を決した第二代執権義時の孫、江間光時の家臣の四条金吾の屋敷跡に金吾の滅後、捨身護法・法華色読の霊地として建立。

創立当初は収玄庵と称したが大正末期の本堂改築を機に収玄寺と改称した。

四条金吾は医術にも造詣が深く鎌倉、佐渡、身延にと終始日蓮聖人に給仕し法華信者の鑑として大聖人より厚い信頼を受けた。

日蓮は、説法で「法華経こそ、仏の真の教えである」ということで、他の宗派を激しく批判したので、反発も強く、他宗を信じる民衆からは石や瓦を投げつけられてしまう。それでも、日蓮はひるむことなく布教活動を続け、確実に信者を増やしていった人。

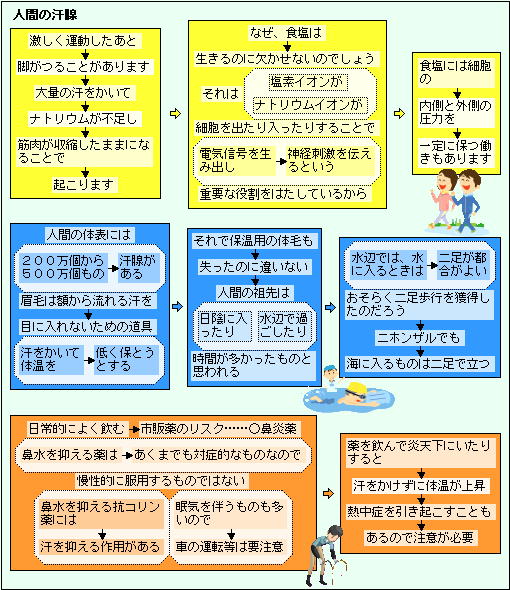

人間の体表には200万個から500万個もの汗腺がある!

尾道 平安時代の初め806年の鎮座の「艮神社」

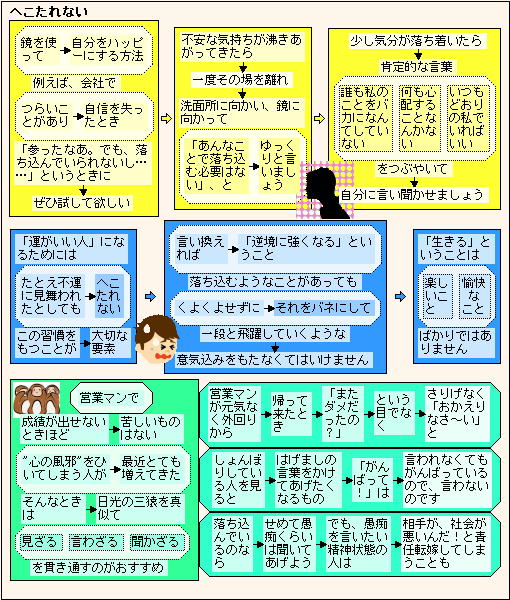

たとえ不運に見舞われたとしても、へこたれない!

尾道 夕方“鐘の音”が市街に響く「千光寺」

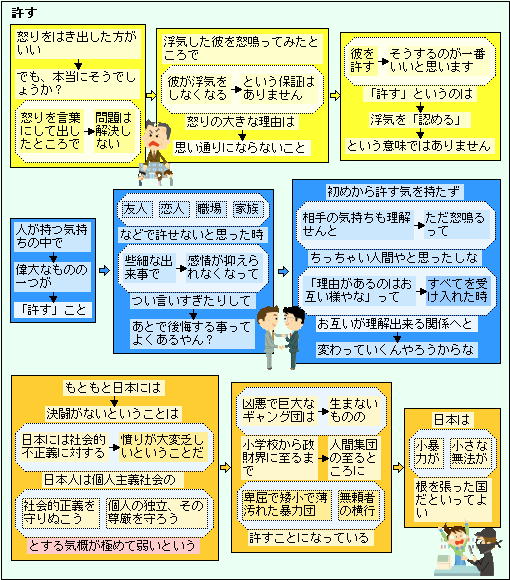

人が持つ気持ちの中で、偉大なものの一つが「許す」こと!

しかし、社会が欧米化して来ると、「どこまで許すか」ということが法律とは別に問題になります。

社会風土として「何処まで許すか」、異常な犯罪まで生み出している現在、犯罪になる前に、「社会として防止するしくみ」は、やはり必要なのでしょう。

むかしの「村八分」ではないですが、なにかしらのルールがあってもよいのではと、東京都の選挙ポスター問題で感じました!

厚木 「星下り寺」とも称される「妙伝寺」

妙傳寺は、文永8年(1271)日蓮上人が鎌倉から佐渡へ配流される際、当地にあったとされる本間六郎左衛門尉重連宅内の観音堂に逗留、月に向かい法楽したところ、邸宅内の梅樹に明星が降臨する奇瑞が顕れたところから、本間六郎左衛門尉重連が帰依しました。

日蓮上人は曼荼羅を授与、弘安元年(1278)には僧日源が草庵を営み、日蓮上人を勧請開山、本間重連・重直兄弟を開基として創建しました。

日蓮上人配流に際して、無量光寺開祖一遍上人は、当所觀音堂に来て日蓮上人と謁見、以来無量光寺と当寺とで音信を取り合っていたと伝えられています。

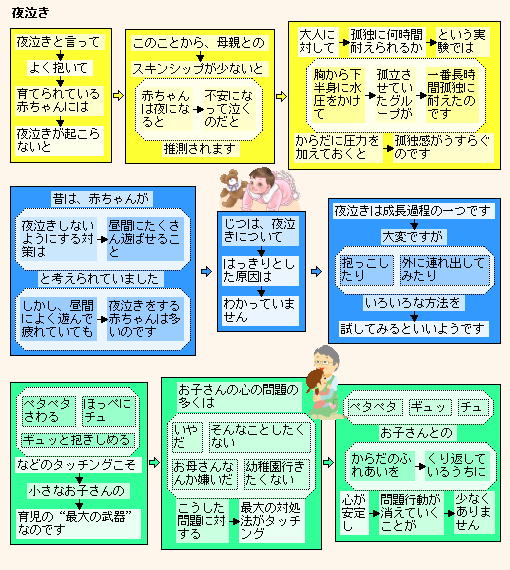

人は孤独に何時間耐えられるか?

よく抱いて育てられている赤ちゃんには、夜泣きが起こらないとのこと。

また、“ペタペタさわる”“ギュッと抱きしめる”“ほっぺにチュ”などのタッチングが、小さなお子さんの育児の“最大の武器”とのもと。

最近の異常な犯罪は、犯罪者の赤ちゃん時代の育てられ方がどうであったか、報道されないため不明ですが、研究している人がいるのでしょうね!

鎌倉 かまどの神・火の神の荒神さまを祀る「巽神社

日本最初の征夷大将軍坂上田村麻呂が活躍したころ、富士山が大噴火した最初の記録が残っています。

富士山の噴火記録は、奈良時代の末期からあるのですが、大噴火の記録としてはこの延暦の噴火(西暦800~802年)からです。

富士山の山腹から、大量の火山灰が出、その結果、東海道の道筋が変わってしまったらしいのです。延暦の噴火以前は、東海道は箱根の北、足柄の関所があった足柄路を通っていました。足柄峠を通る道が、もっとも主要な街道だったのです。足柄路は、箱根路と比べるとずっと富士山に近い。この足柄路が、延暦の富士山噴火で降り積もった堆積物で、塞がれてしまい、その結果、南を通る箱根街道が新たに開かれた、と考えられています。

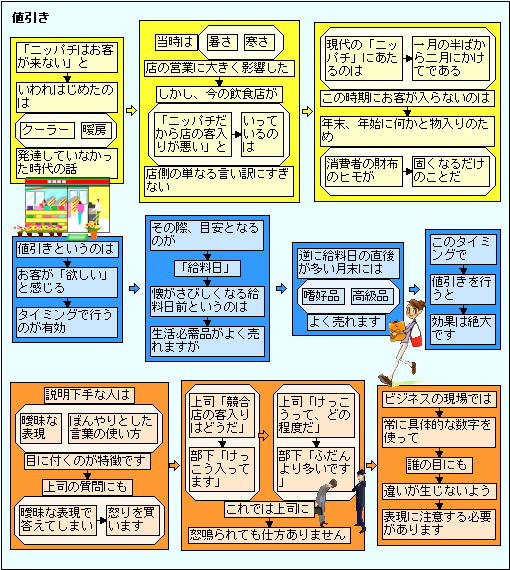

値引きは、お客が「欲しい」と感じるタイミングで!

最近は、「ニッパチはお客が来ない」とあまり云われなくなりました。

エアコンの普及や、移動もクルマを使うことが増えたので、寒さ・暑さの感覚が変わってきました。そのためなのでしょう。

これから先、地球の温暖化対策でいろいろな規制が出てくると、ビジネスのその変化に合わせていかなくてはなりません。

「老舗」と言われる100年以上商売を続けるには、世の中の変化を先取りしながらビジネスをしていかないといけないですね!

尾道 再開検討が始まった「志賀直哉旧居」

2020年に閉館となった志賀直哉旧居(三観長屋)ですが、文化交流施設として復活させる企画が始動したようです。

志賀直哉は父との確執で東京を離れ尾道に来ました。その理由は推測ですが、足尾銅山の鉱毒事件が関係していると思います。

尾道では、別子銅山(愛媛県新居浜)の鉱毒対策の話し合いが、大阪の住友と愛媛の関係村長が、交通的には真ん中である尾道で行われたことが理由なのでは、と思われます。これが、日本での最初の公害対策であったようです。

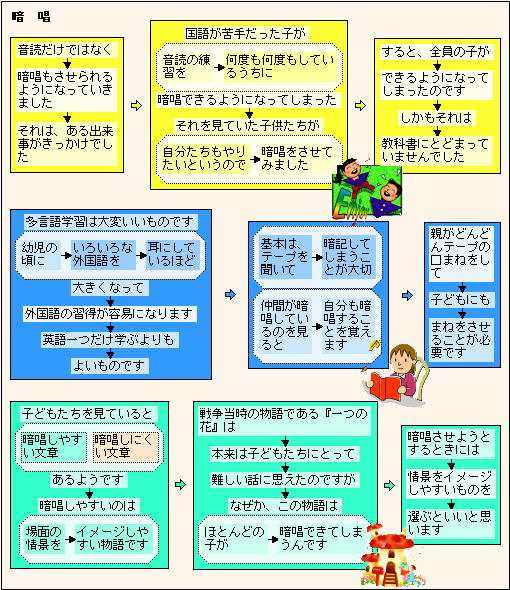

子供たちに暗唱をさせるという指導法!

“ 「暗唱」をいつからできるようになるのでしょうか?

書いてある文章を一度覚えないとできないですよね。

小さな子供でも役者の方は、セリフを覚えているのですから、訓練をはやくからやれば出来るのでしょうね。

外国語も、暗唱が得意な人は早く覚えられるのでしょうね!”

鎌倉 忍性が熊野本宮から勧請した「熊野神社」

開山した忍性は大和出身のためか、極楽寺の鎮守の神として熊野本宮からお迎えした。

熊野本宮・熊野坐(にます)神社は家都御子神(けつみこのかみ)=素菱鳴尊(すさのおのみこと)を主神としている。

家都美御子大神の正体には諸説あり、太陽の使いとされる八咫烏(やたがらす)を使う、つまり太陽神だとする説や、明治の水害で社殿が破損するまで本宮は熊野川、音無川、岩田川の合流点にある中洲・大斎原(おおゆのはら)の木立の中にあったので水神とする説、家津御子とは「木ッ御子」だから木の神とする説などだが、元々は深い山中で狩猟をし、材木を伐り出して生活する人々の「熊野にいらっしゃる神」だから、自然の精霊には違いない、と。

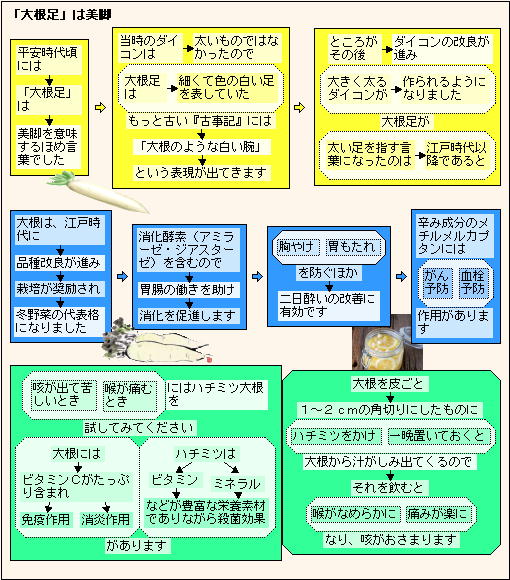

大根は、江戸時代に品種改良が進み、栽培が奨励された!

“ 大根足は、平安時代は「ほめ言葉」でした。品種改良が進み、だんだん太くなっていったようです。

大根は食料が不足がちになる冬場に取れ、漬物にもなります。

「大根役者」という言葉が有りますが、これは素人(しろうと)の「しろ」に、大根の「しろ」を合わせたもののようです。

大根にとっては迷惑な話ですね。

大根の健康効果を大事にしたいですね!”

福山 龍馬評価が変わってきた「いろは丸展示館」

1988~89年に行われた潜水調査の模様や、その時に引き揚げられた物や調査の様子がわかる写真、そのほかの龍馬に関わる資料などが展示されています。

いろは丸事件ば、慶応3年(1867)4月、龍馬は海援隊を組織し伊予大洲藩から借げ受けた西洋式の蒸気船「いろは丸」に乗って長崎から大坂に物資(鉄砲)を運ぶ途中、岡山県六島沖(現在の同県笠岡市)で、紀州藩の蒸気船「明光丸」に横から衝突されたのです。明光丸は鞆港へ向けて、いろは丸を曳航しようとしましたが、浸水のため宇治府沖で沈没してしまいました。

このため両者は鞆の浦にとどまりの損害賠償について昼ゆ夜交渉を繰り返しましたが決裂し、舞台を長崎に移して再交渉を行いました。龍馬は、交渉の部隊を長崎に移すことで時間稼ぎをし、その時間を利用し、様々な工作を行ったようです。最終的に、龍馬側が賠償金を受け取る、ことでようやく決着しました。

この事件は、坂本龍馬が暗殺される半年前のことです。