「五重塔から三重塔へ」という珍しい三重塔があります。当初は五重塔だったのですが、その後、四重と五重の傷みが激しくなったため、四重と五重を取り除いて、三重の上に新たに屋根をかけ、三重塔に姿を変えているのです。重要文化財に指定されています。建立は1388年(嘉慶2年)。三重塔に姿を変えたのは、それから300年後の1692年(元禄5年)のことでした。

本当に最初は五重塔だったのだろうかと疑う人もいるかもしれませんが、まず、五重塔の姿で描かれた古い時代の掛け軸が残っている。それに加えて、この三重塔は心柱が下まで通っている。五重塔では心柱を下まで通しますが、三重塔では初重の上から心柱を立てるのが普通です。梁の上に心柱を立てるのです。

2月 2021のアーカイブ

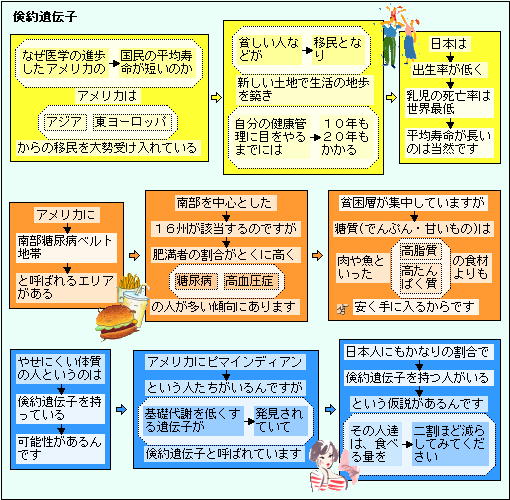

倹約遺伝子を持っているとやせにくい!

尾道 ピラミッド型に積まれ無縁仏塚「正授院」

1394年の開基で、もとは禅宗であったが、1596~1614年純誉によって浄土宗に改宗された。本尊は阿弥陀如来。1698~1703年の頃、中興諦誉良頓が発願し常念仏を始めた。

江戸増上寺法王祐天上人がこのことを賞し、五代将軍綱吉やその母桂昌院にも上申して、家康、秀忠、家光、家綱の歴代将軍とその御台所の尊碑、仏像並びに葵紋付香爐などを下賜された。

この寺の了般は累進して増上寺四十二世の法主となり大僧正に昇爵した。 鐘楼の南には常念仏一万日ごとに一基、合わせた五基の石柱が並び立ち五万日常念仏成就の功を物語っている。

明治時代には、外留学の先覚者土居咲吾が、この正授院でも英語塾を開いて後進を導いた。