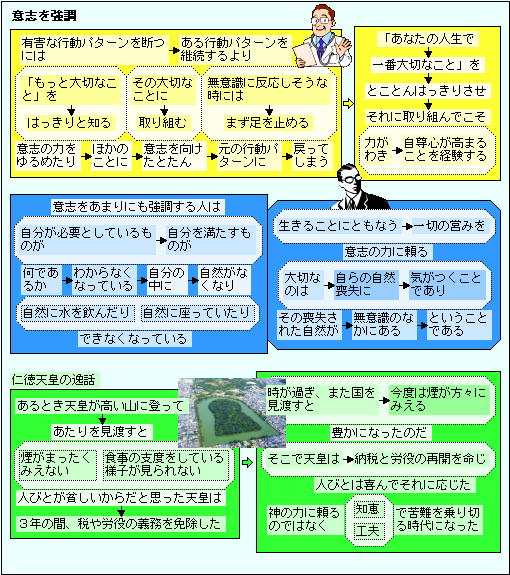

子ども時代から、「どうしてだろう」とその都度考えていれば、苦しみは少なくなるのでしょうね。

昔話で、小さいときからお寺の小僧になった人が、大人になり智慧のある人になり、人々の暮らしを助けている、という話があります。

やはり、小さいときから、それぞれの真理を見つけながら、暮らしてきた結果なのでしょう。

情報・知識が容易に手に入る時代、それが真理だと勘違いしていると、苦しさからは、なかなか抜け出せないのでしょうね!

TEL.03-1234-0000

〒163-0000 東京都○○区○○○1-2-3

子ども時代から、「どうしてだろう」とその都度考えていれば、苦しみは少なくなるのでしょうね。

昔話で、小さいときからお寺の小僧になった人が、大人になり智慧のある人になり、人々の暮らしを助けている、という話があります。

やはり、小さいときから、それぞれの真理を見つけながら、暮らしてきた結果なのでしょう。

情報・知識が容易に手に入る時代、それが真理だと勘違いしていると、苦しさからは、なかなか抜け出せないのでしょうね!

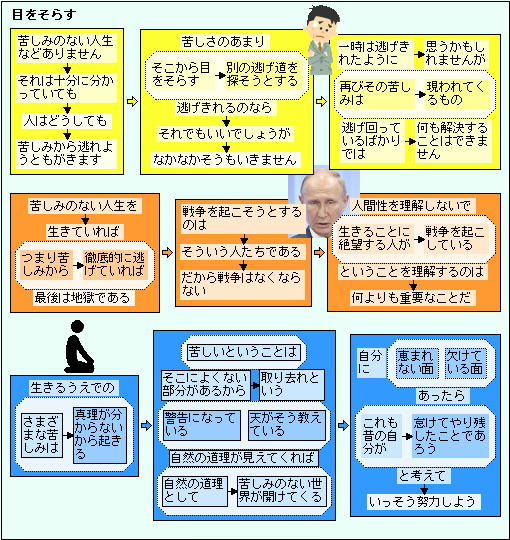

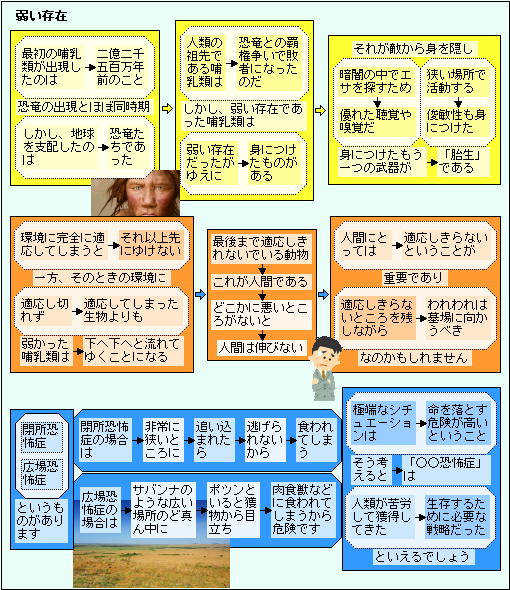

人はなぜ、強い者が生き残ると、考えてしまうのでしょうか?

「自分は弱い」という意識が持続していれば、どんな状態であれ、いろいろと工夫を続けて、自分の弱みを少しでも改善しようと、がんばり続けます。

しかし、「自分は強くなった」と思ったとたん、じわじわと弱みをが出始めます。 傲慢とは、「思い上がり=弱み」がはっきりと出始めた状態。この先は………。ロシアのプーチン大統領は、どうなるのでしょうか?

むかしは、自然や周りをを観察し解決策と考えました。それでも解決できない困難に出会うと、しかたなく神仏に頼っていました。

現在は、言葉でネット検索し、あるいは「ChatGPT」に質問したりします。その結果、「観察し、考える」ことが激減してしまいそうです。

人類の生き残りのための進化は、周囲を観察し、考えることが出来るように進化することで、生き残ってきました。

考えることが不要なほど便利になることは、人類の生き残るという視点から見ると、どのような結果に導くのでしょうか?