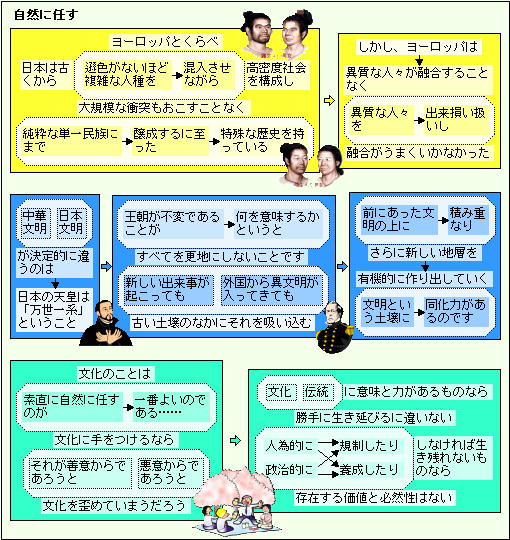

日本の文化は、歴史を尊重しながら、新しいもののなかから、受け入れられるもの、そうでないものを見極め、協力しながら風土を造り上げてきました。年配の人の多くは、日本人は単一民族、と思っている人が多いと思います。しかし、実際には多くの人種の遺伝子を持っているようです。異なる人々が、災害が多発する環境で、協力しながら生き延びていくことで、現在の私たちが生存しているのでしょう。ただ残念なことに、新コロナ伝染の状況を見ていると、その風土が首都圏では、弱体化していっている気がしています。自己中の人が多くなっています!

カテゴリーアーカイブ: 社会

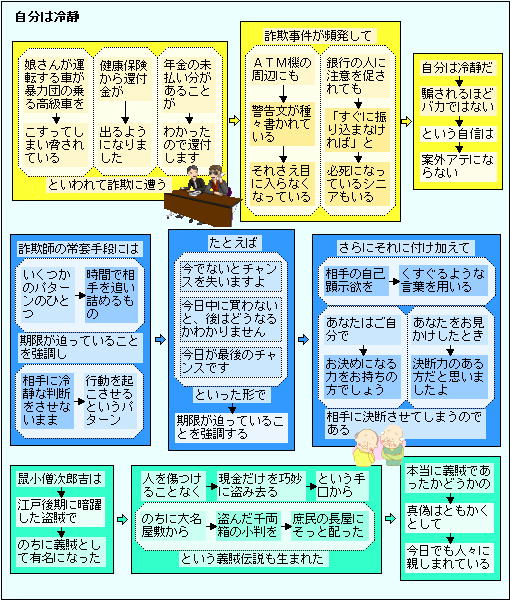

自分は冷静だ、騙されるほどバカではない!

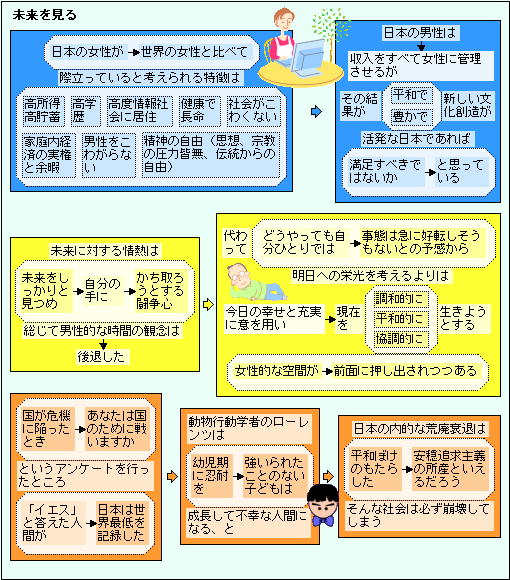

今日の幸せと充実に意を用いてきたが!

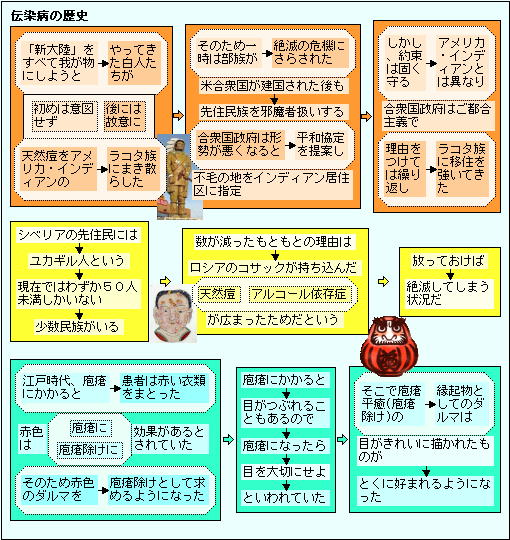

白人たちが天然痘をインディアン散らした!

ライバル意識の本質は嫉妬にある!

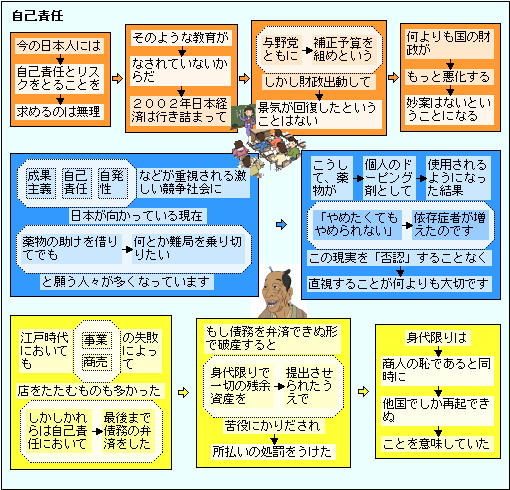

自己責任とリスクをとる教育がなされていない!

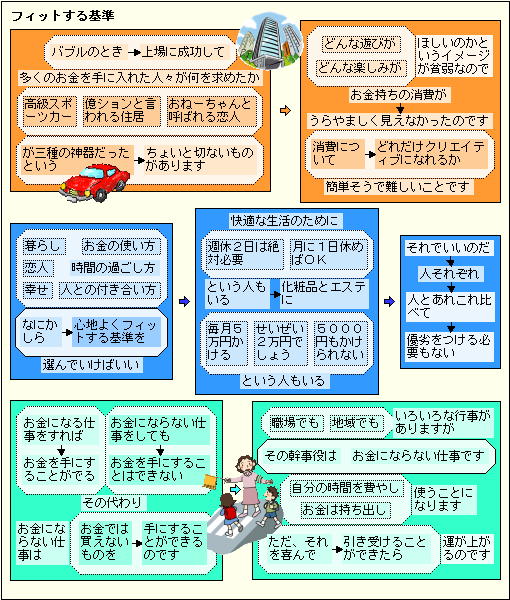

心地よくフィットする基準を持つ!

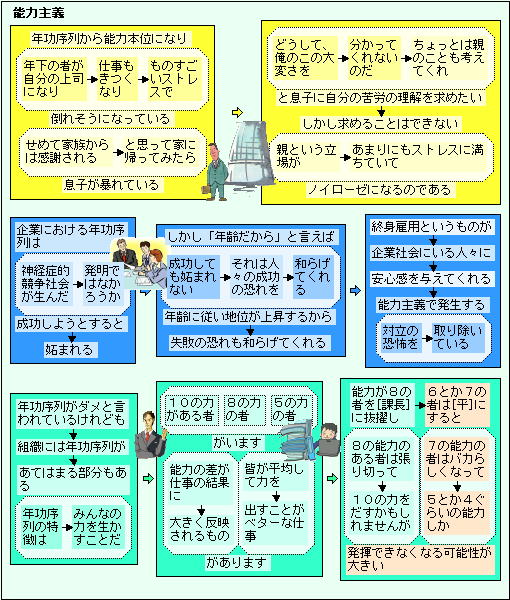

能力主義には限界がある!

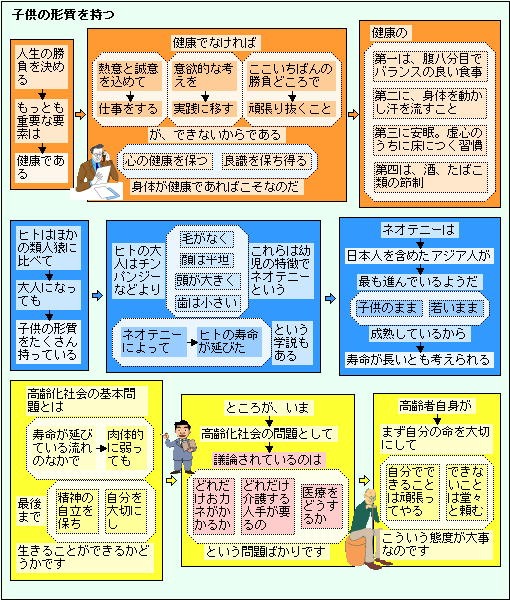

ヒトは大人になっても子供の形質を持つ!

「日本人(アジア人も)は、大人になっても子供の形質をたくさんもっている」とのこと、この形質は、新コロナウイルスの感染にも影響しているのでしょうか。人類が各地域での生き残り対策が、DNAに組み込まれ、その結果が住んでいる地域の環境に適応できた人達が、現在まで生き残ることが出来たのでしょう。だから、現在に生きている我々も、確実な感染対策ができる素質を発揮できる人が、生き残っていくのでしょうか。日本人は、法律で規制しなくても対応できる人が多い、関西や西日本の古くからの商人の町では、半世紀ほど前までは「法律は最低のマナーだ」といわれていました。だから、法律で規制しなくてもルールを守る人が多いのでしょう。これはやはり歴史の産物で、DNAにもある程度組み込まれているのでしょうか!

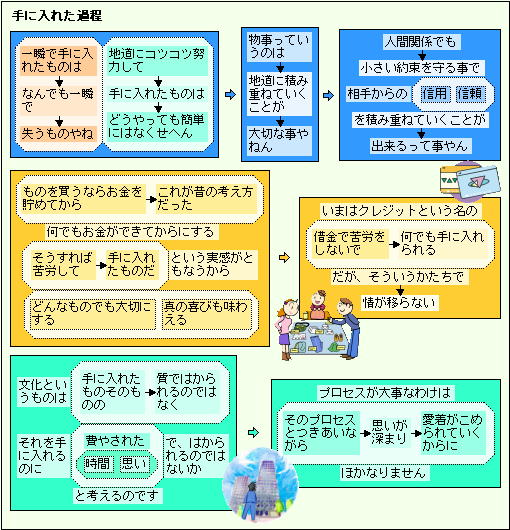

自分での価値は手に入れた過程で決まる!

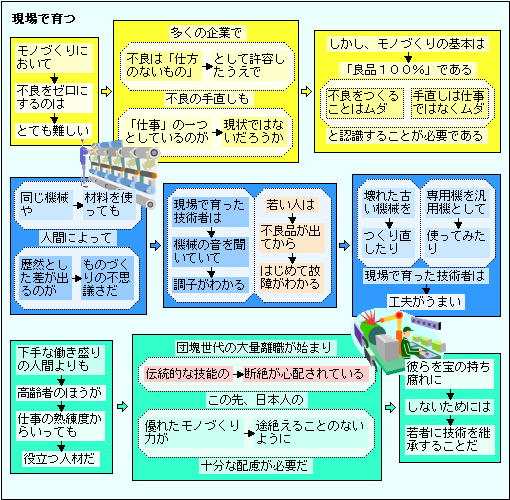

現場で育った技術者!

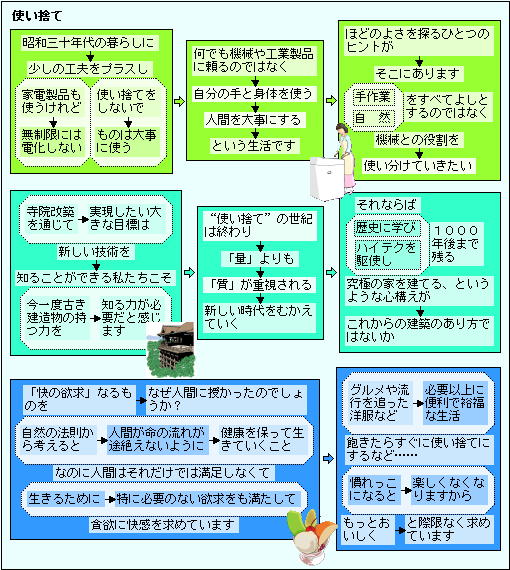

昭和三十年代の暮らしに少しの工夫をプラス!

昭和30年代に「三種の神器」といわれたのが、テレビ・洗濯機・冷蔵庫の家電3品目です。今はテレビに変わりパソコンかも知れません。この辺りが「ほどよい電化」なのかも知れません。ただ、現在の電化製品が失ったものが、”安く簡単に修理が出来なくなったこと”です。1960年代後半から始まった「大量生産・大量消費」は、人々の生活を変えただけでなく、浪費への罪悪感も取り払ってしまいました。そんな時代が半世紀つづいた結果、自然災害の多発が始まりました。温暖化が原因といわれだし、資源の浪費をなんとか抑えられないか、言われ出しました。人間は、いったん浪費癖を身につけると、「人間の命の流れ」すら、維持する力を失ってしまうのでしょうか?

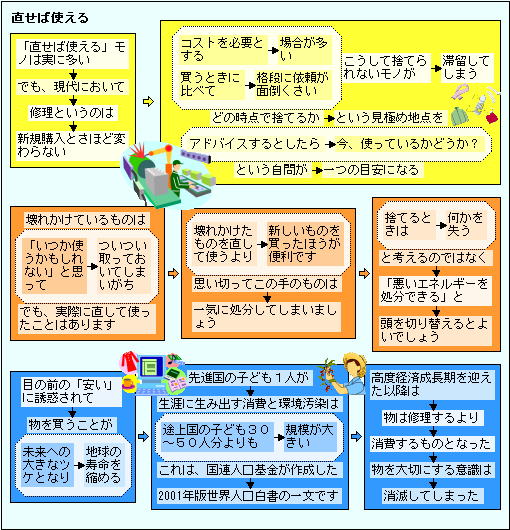

「直せば使える」モノは実に多い、だが高い!

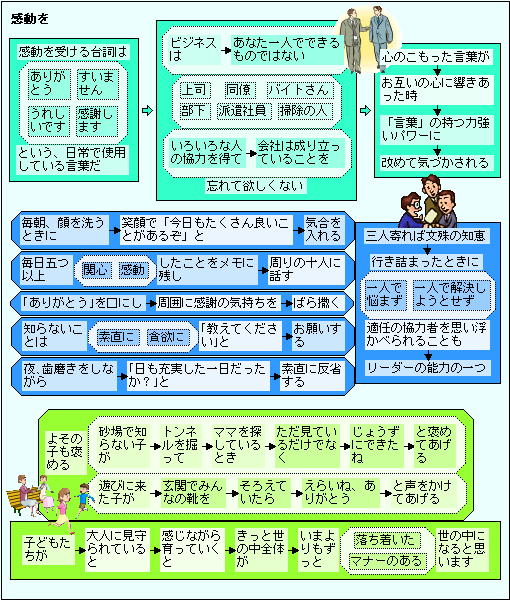

感動を受ける台詞!

安心感は滅亡の最大原因!

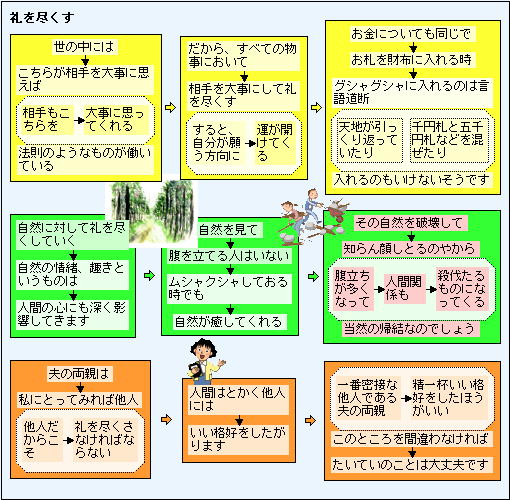

どんなものに対しても「礼を尽くす」こと!

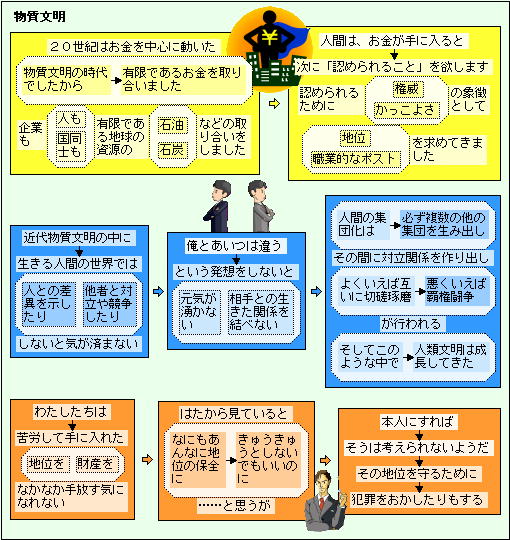

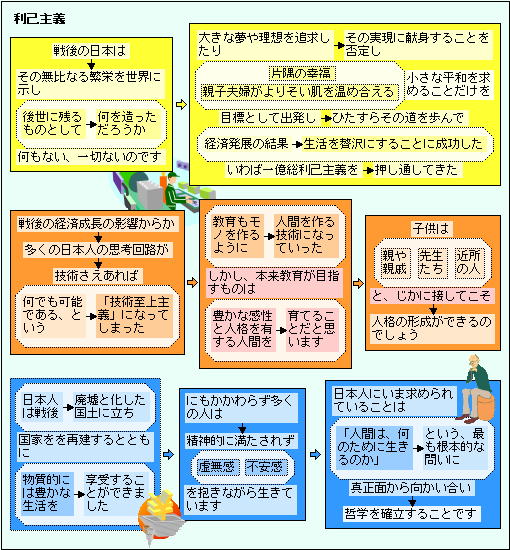

20世紀はお金を中心に動いた物質文明の時代でした!

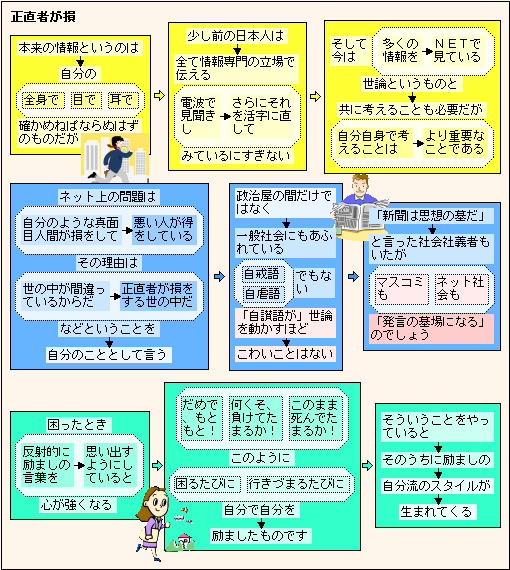

正直者が損をする世の中と考えていませんか?

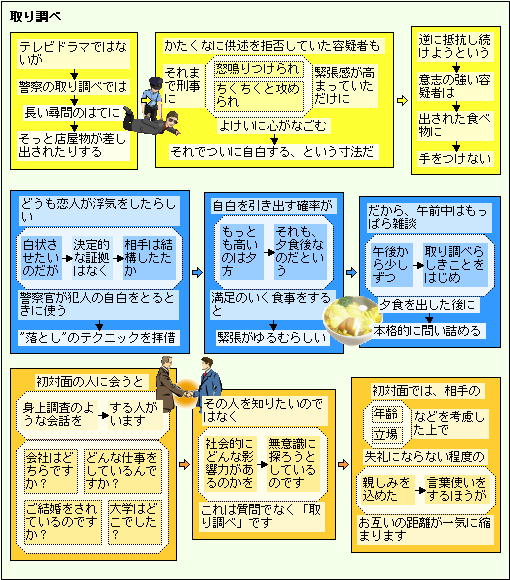

取り調べは夕食後に!

「取り調べの技術」の使い方は難しいことなのでしょう。検察官の定年延長でもめていますが、冤罪に対する改善は何ら議論されていないようです。取り調べには、最新の知見が試されているのでしょう。歴史に残る冤罪事件の有名なものは、天満宮に祀られた「菅原道真」。当時も現在と同じように、冤罪をはらすことは大変難しかったのでしょう。その結果、道真が死んだ後に、怨霊となって都に戻り、雷を落とし、天災をもたらしたのでしょう。道真の怨霊が鎮まると、一転して「除難招福」の神さまと慕われるようになり、天神様に祀られることになったのですが。現在も冤罪を晴らすことができない人もある程度おられるのでしょう。裁判官、検察官、警官達の反省と改善は見えてきません。やはり冤罪を受けた場合は「祟り」しか方法がないのでしょうか!